基本情報

著者は森見登美彦。2006年の作品で、ジャンルは京都・青春恋愛ファンタジー。なんだそれ! というツッコミがあるのは承知。がしかし、本当にこの通り。とにかく渋滞しているのです。もしくは、ジャンルは「森見」ということでも間違っていない。唯一無二感があります。舞台は京都で、青春もの。すると当然そこには恋があってしかるべし、それでもってファンタジーなわけですよ。そう、奇想天外!

森見は京都大学大学院出身。大学生活の空気感や街の魔力を、独特の文体とユーモアで描きます。代表作には『四畳半神話大系』『有頂天家族』『ペンギン・ハイウェイ』などがあります。本作の読了目安時間は5時間半。

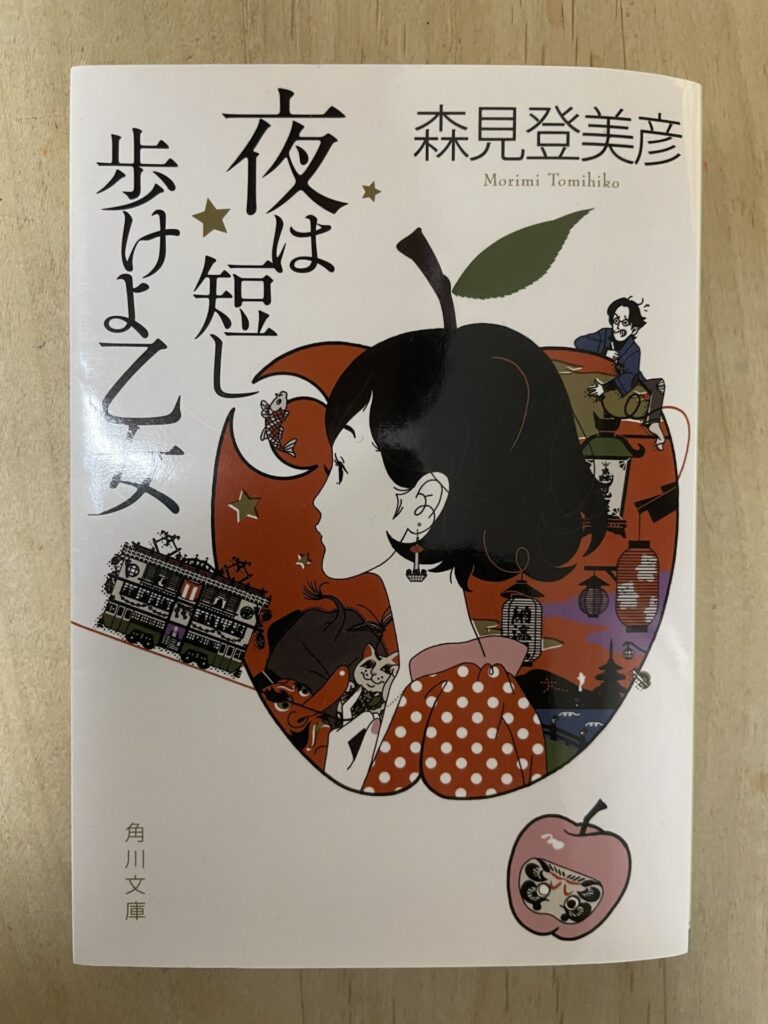

顔はコレ。中村祐介のイラストが特徴的な表紙、一度は本屋で見かけたことありますよね(中村祐介も、森見と同じで個性強めですよね。「ああ、彼が描いたやつだ」とすぐに分かるやつです)。

本書のことは、ずっと前から気になっていました。そして今回、特にきっかけがあったわけではないですが、たまたま我が家の積本の中にあったコレをとって読んでみた。そしたらね、よかったわけです(古本市の神様ありがとう!←読んでいない人はなんのこの、かもしれませんが悪しからず)。しかもね、ただ、いいってわけじゃないのです。この小説にはあるカラクリがあります。と、ココ大事、『夜は短し歩けよ乙女』は現代のビルドゥングスロマンだったわけです! ということで記事にさせて頂きました。今本じゃないのかもしれませんが、読んだ方がいい本、なのかもしれません。後述します。

さて、横文字マウントをとってから(とったつもりでいますww)、ちゃんと用語解説をさせて下さい。

【ビルドゥングスロマンとは】

日本語で「教養小説」と訳します。さてどんなもの? 主人公が人生経験を通して精神的・社会的に成長していく物語のことです。元々はドイツの古典文学(ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』)に始まり、日本では夏目漱石の『こころ』、森鷗外の『青年』、太宰治の『人間失格』などが、その系譜に連なります。これらは古典・純文学ですね。

そして本作で森見はこの古典的形式を、京都という幻想都市と現代的ユーモアを通して描きなおしたのです。

では、なぜ『夜は短し歩けよ乙女』が現代のビルドゥングスロマンだということは、また後ほど、考察で書きますね。

まとめの最後にアニメ映画の予告もつけているよ。

なんと制作会社は「サイエンスSARU」。2026年の大目玉『攻殻機動隊』の制作中に、直近では『ダンダダン』など代表作あり。今、めちゃくちゃ注目されるとこだね!

簡単なあらすじ

「黒髪の乙女」にひそかに想いを寄せる「先輩」は、夜の先斗町に、下鴨神社の古本市に、大学の学園祭に、彼女の姿を追い求めた。けれど先輩の想いに気づかない彼女は、頻発する“偶然の出逢い”にも「奇遇ですねえ!」と言うばかり。そんな2人を待ち受けるのは、個性溢れる曲者たちと珍事件の数々だった。山本周五郎賞を受賞し、本屋大賞2位にも選ばれた、キュートでポップな恋愛ファンタジーの傑作! 解説・羽海野チカ

森見登美彦『夜は短し歩けよ乙女』角川文庫 裏表紙より

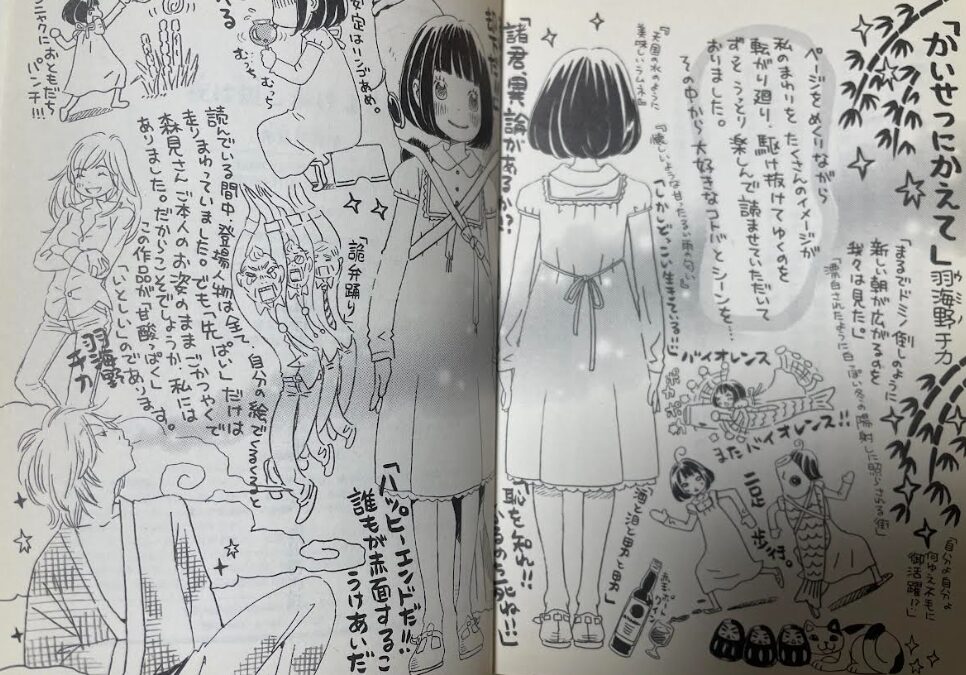

解説は『ハチミツとクローバー』 · 『3月のライオン』の羽海野チカです。そしてその「かいせつにかえて」より

面白いと思うところ

京都という幻想的な舞台設定

現実の街でありながら、どこか異世界のような京都。祇園、先斗町、鴨川、木屋町——夜の街がまるで生きているように描かれます。森見作品では京都は「登場人物の一人」でもあるのです。

文体のユーモアと古風なリズム

「私は黒髪の乙女である」など、古めかしい言い回しが軽快なテンポで進む。漱石的文体の中に現代のユーモアが溶け込んでおり、読むたびにリズムがクセになります。

魅力的な登場人物

そして何と言っても本作の一番魅力は、奇想天外で個性的な登場人物たちです。語り手の「黒髪の乙女」と「先輩」という名前のない2人の主人公と、その周りにひしめく個性強めの脇役を紹介します。

黒髪の乙女

まっすぐで好奇心旺盛な女子大生。思いつくままに街へ出かけ、出会う人との縁を楽しむ姿は、読んでいてまぶしいほど。自由に生きることの楽しさを思い出させてくれる存在です。

先輩

乙女に恋する大学生。彼女に“偶然出会う”ために努力を重ねる姿が、ちょっと切なくて、とても愛おしい。不器用ながらも真っすぐな恋が、物語の温度を上げています。

パンツ総番長

下鴨幽水荘のリーダー的存在。強面だけど義理人情に厚く、仲間から信頼される人物。学生社会の小さな世界に、まるでヒーローのように君臨しています。

学園祭事務局長

真面目で責任感の強い青年。完璧に学園祭を運営しようと奔走する姿は、どこか滑稽で、同時に人間味にあふれている。理屈と情熱のあいだで揺れる姿が印象的です。

李白

古本市の守護者のような謎の人物。酒と詩を愛し、ふとした言葉が人生の真理のように響く。彼の存在が、作品に不思議な深みを与えています。

樋口師匠

永遠の学生にして哲学者。何でもない夜に現れては、人を翻弄し、時に導く。飄々とした姿に、なぜか憧れを抱いてしまう不思議な人です。

羽貫

自由奔放な美女。風のように現れて、笑って去っていく。彼女が登場すると、場がぱっと明るくなる。生きることを軽やかに楽しむ姿に、心を奪われる人も多いはず。

こういう人にオススメ

① 京都が好きな人、それはもう、たまらんどすね

② 文学的ユーモアで楽しみたい人、いらっしゃい

③ 「不器用な恋」や「青春の痛さと美しさ」を味わいたい人、共感しちゃいまっせ。「ナカメ作戦」とか、ビリビリきちゃう

と書きましたが、なにより次が本線。

『夜は短し歩けよ乙女』にはカラクリがあります。これは、読んでいない人に向けて送ります。また、一回読んだけど、なんかよく分からなかったなあ、という人。ノンノン、再読してごらんなさい。分かりますよ。本当の面白さに気づきます。なので、

④ 初読では、正直微妙だった人こそ、もう一度読んで欲しい!

もちろんこれには訳がある。読んでもらったら分かるのですが、たぶん迷子になる。いったい誰が話しているのだろう……と、最初は語り手が誰か分からず戸惑います。きっと。

ですがこの体験こそ、森見登美彦が意図的に仕掛けた読書構造なんです。どうですか? 気になるでしょう? 順を追って、なぜそう感じるのかを説明します。

【なぜ語り手が分かりにくいのか】

この理由は、語りの構造が「二重」になっているからです。『夜は短し歩けよ乙女』は、珍しいことに「二人の一人称小説」です。しかも、章ごとに視点が入れ替わります。

乙女の章:一人称「わたし」

先輩の章:一人称「私」

なのに、どちらの語りも名前がないため、読者は最初のうち「どっちが誰の話か」掴みにくいのです。特に初読時は、森見独特の文体(明治調の口調+幻想的な展開)がリズミカルすぎて、「語り手の性格よりも文体の調子が印象に残る」ため、人物の輪郭がぼやけやすい。

そのひとつに、語り手たちに名前がないことが混乱を誘うからです。森見は、あえて主人公二人に名前を与えていません。なぜなら、この物語は「誰にでも当てはまる青春の寓話」だからです。「乙女」も「先輩」も、特定の個人ではなく、それぞれの立場を象徴しています。

乙女は、無垢・好奇心・未熟な理想 一方、

先輩は、執着・恋心・成長への願望 です。

読者はこの立場を通して、自分自身の過去や恋愛感情を投影できる。だからこそ、名前がないことで物語が「開かれた寓話」になるのです。しかし同時に、初読時はその「匿名性」が感情移入を難しくします。「どっちが話してるの?」「今どこなの?」と、語りの重心がふらつく感覚が生じます。

そして、森見の文体が「視点より語り口」を前面に出していること。森見作品の特徴は、文体そのものがキャラクター化していること。「〜なのである」「〜と存ずる」という、このような文体は、もはや語り手の「個性」というより森見語。そのため、男女で語りが入れ替わっても、口調が似ていて区別がつきにくい。これは欠点ではなく、「物語を“語り”そのもので包み込む」仕掛けなのです。読者は誰の視点か分からないまま、「京都の夜」という幻想的な世界に没入していきます。まるで語り手が誰でもない声として響いているような、不思議な浮遊感が生まれます。

では、

【なぜ再読するとすんなり読めるのか?】

① 「誰が語っているか」を気にせず楽しめるため

再読時はすでに筋や構造を理解しているため、読者の関心は「話の流れ」より「言葉のリズム」や「象徴」に移ります。結果として、語り手の曖昧さがむしろ心地よくなる。まるで夢のような世界を漂う感覚に近くなります。

② 「名前がない」ことの意味が分かるため

再読では、匿名性が「寓話性」のためだったと気づきます。その瞬間、読者は「混乱」を「普遍性」として受け取れるようになります。

初読:誰の話か分からない → 混乱

再読:誰の話でもありうる → 感動

森見が狙ったのは、まさにこの読書体験の転換。「分からない」から始まり、「分かる必要がない」と気づく構造になっています。

③ 語り手が曖昧=関係が曖昧というテーマ表現

恋愛未満の関係、距離感の揺らぎ、片思いのもどかしさ――これらは本作の中心テーマです。つまり、「語り手がはっきりしない」こと自体が、乙女と先輩の関係のあやふやさを象徴している。お互いを見つめているのに、すれ違っている。語り合っているのに、通じていない。そんな恋のズレを、構造レベルで表現しているんです。

⇒結論:「混乱」は設計された読書体験である

あなたが初読で感じた「語り手が分からない」は、実は森見の演出意図にぴたりとはまった「正しい戸惑い」なのです。

名前を消すことで普遍化し

文体を均一化することで世界を包み

二重の語りで関係性を揺らがせる

その結果、読者は「語り手の不在」を通して、「恋のすれ違い」「成長の未完」を体験する。そして再読時、ようやく全体の調和が見えてくる――まさに森見流の読書体験としての成長譚です。

長くなりましたが、是非! もし、一度きりで、「なんだかよく分からなかったなあ」でも一応調べて見るか、という人がここにリーチしたならばと、ここは念入りに書かさせて頂きました。

読んだ人向け

『夜は短し歩けよ乙女』は現代の「教養小説」である

― 森見登美彦が描く、21世紀の漱石的成長譚 ―

本作に見る「現代の成長」構造

① 精神の旅としての「夜」

本作の舞台である「京都の夜」は、単なる空間ではなく、乙女の内面の象徴空間。お酒、古本市、風邪、祭りといった出来事は、現実的な事件ではなく、乙女の精神的成長の段階。漱石が『三四郎』で描いた「田舎青年の東京上京=知の覚醒」を、森見は「無垢な乙女の夜の冒険=感性の覚醒」として翻訳しています。

つまり、夜=現代の「教養の舞台」なのです。

② 「恋愛」が「学び」に置き換えられている

古典的な教養小説では、主人公が恋愛や挫折を通じて社会を知る。森見の乙女も、恋愛を経験しますが、それは「誰かを好きになる」よりも「世界に心を開く」プロセスとして描かれています。「私はこの世界をもっと知りたいのです」乙女のこの姿勢は、まさに21世紀的な「知的成長」の形。知識でも地位でもなく、「好奇心」が彼女の教養の核心にあります。

③ 文体=森見登美彦の「現代漱石」的実験

森見の文体は、古風でありながらリズムが軽快。「○○なのである」「〜せねばならぬ」「〜と存ずる」といった明治風語り口を、現代のユーモアで再生しています。これは単なるパロディではなく、「知の品格」と「笑いの解放」を両立させる文学的試み。漱石が文明開化の東京を背景に「近代知識人の苦悩」を描いたように、森見は情報過多の京都を背景に「知的遊戯としての青春」を描いています。彼の文体は、「真面目すぎる知性へのユーモラスな反抗」なのです。

④ 現代の「教養」とは、世界を面白がる力

『夜は短し歩けよ乙女』の核心は、「教養とは、世界の面白さを発見する感性である」という哲学。

知識でも論理でもなく、楽しむ知性。乙女が出会う登場人物は、それぞれ異なる「教養の姿」を体現しています。

李白:詩と想像力 (感性の教養)

樋口師匠:知恵とユーモア(経験の教養)

羽貫:社交性と成熟 (人間関係の教養)

パンツ総番長:自尊と信念 (精神の教養)

では、『夜は短し歩けよ乙女』に登場する人物たちを、乙女の成長を映す「寓話的象徴」として読み解く考察を書きます。森見登美彦作品は、現実の京都を舞台にしながらも、実は「心の内部で起こる物語」として読むと非常に深い。

ここでは、黒髪の乙女が一夜を通して「無垢→成熟」へと変化する過程に注目します。

登場人物たちは「乙女の心の内側」の寓話である

1.黒髪の乙女=「世界への好奇心」

物語の中心にいる乙女は、「何事も面白がる力」を象徴しています。彼女は善悪や損得を超えて、あらゆる出来事を「楽しい」と受け取る。それはつまり、世界に対する純粋な肯定。

この「好奇心」こそが、物語全体を動かす原動力であり、乙女がまだ「成長前」であることの証でもあります。

彼女の「夜を歩く旅」は、実は内面的な「成長の旅」なのです。

2.李白=「夢と詩の世界」

夜の街で突如現れる詩人・李白。彼は現実を超えた場所から乙女を見つめる存在であり、乙女に「想像力の自由」を与えます。現実の論理や社会性を超えて、「世界を詩として見る目」を示す。李白は言葉の魔術師であり、「乙女の中の詩的感性」の具現化です。彼に導かれることで乙女は、世界の面白さをより深く感じ取るようになります。

つまり李白は、彼女の「精神の翼」そのもの。

3.羽貫さん=「成熟した女性性」

羽貫は、乙女が「こうなりたい」と感じる女性。社交的で、包容力があり、誰からも好かれる。一方で、彼女の過去には樋口師匠との「未練」めいた関係もあり、完璧ではない。そこにこそ、乙女が学ぶべき「人間的な複雑さ」がある。羽貫は乙女にとって、理想と現実のあいだにある「大人」の象徴です。

彼女と出会うことで、乙女は「無垢」から一歩、「他者を思う」成熟へと進む。

4.樋口師匠=「知恵と時間」

永遠の学生である樋口師匠は、「老いない知恵者」として登場します。時間の外側に立ち、人生の楽しみ方を知っている人物。乙女にとって彼は「時間を超える存在」、つまり過去と未来をつなぐ知恵の象徴です。乙女は彼と出会うことで、「人生は楽しむためにある」という軽やかな哲学を学びます。それは、ただ若さを謳歌するのではなく、「成熟しても遊び心を失わない」生き方への第一歩です。

5.パンツ総番長=「純愛と誇り」

一見するとギャグキャラのようなパンツ総番長。しかし彼の行動原理は、ただひとつ――「愛の誇り」。彼が失ったパンツ(=羞恥・誇り)は、彼にとって「自分の尊厳」そのものです。彼はそれを取り戻すために戦う。この「くだらなさ」の中に、森見作品らしい真理があります。パンツ総番長は、乙女がのちに知る「恋の痛み」や「自分を守るプライド」を象徴している。

つまり彼は、乙女の未来にある恋の真剣さを先取りしているのです。

6.先輩=「恋に悩む自己」

そして乙女の外側にいる「恋の相手」である先輩。しかし彼の存在もまた、乙女の内面の一部のように読めます。先輩の「偶然を装って会う」という行動は、乙女の「無意識の恋心」の反映。乙女が「世界への好奇心」を広げる一方で、先輩は「他者への想い」を深化させていく。二人は互いに異なる成長のベクトルを持ち、最終的に交差します。

つまり先輩=「恋する視点」、乙女=「恋される視点」。

この二人が出会うことで、愛とは何かを描く完全な円ができるのです。

まとめ 一夜の成長譚としての構造

| 段階 | 象徴人物 | 乙女が学ぶこと |

| 夜の始まり | 李白 | 想像力と詩の自由 |

| 宴との出会い | 樋口・羽貫 | 大人の遊び方・他社との関係 |

| 風邪の流行 | パンツ総番長 | 恋と誇りの痛み |

| 夜明け | 先輩 | 恋が「世界への信頼」に変わる |

このように、『夜は短し歩けよ乙女』は一見すると奇想天外な恋愛ファンタジーですが、実は「乙女が一夜で大人になる」心の寓話として読むことができます。ラストで乙女が微笑むのは、恋が成就したからではなく、「世界は思っていた以上に優しい」と知ったから。

森見登美彦が描く青春は、恋愛ではなく「世界との和解」なのです。

乙女は、統合し、好奇心で世界を肯定する「新しい教養」を学ぶのです。

森見の描く教養は、閉じられた知識ではなく、開かれた好奇心。それはSNSや情報の海に生きる現代人にこそ必要な“知のあり方”を提示しています。

⇒結論:「世界を面白がること」が現代の教養である

『夜は短し歩けよ乙女』は、知識を積み上げる物語ではなく、世界に心を開く物語。

「夜」はその象徴であり、「歩けよ乙女」という命令形には、恐れずに、世界へ出ていけ

というメッセージが込められています。

森見は、教養小説をユーモラスに再生し、漱石の時代から100年後の現代において、「知る」より「楽しむ」知性という新しい理想を提示した作家だと言えるでしょう。

まとめ

『夜は短し歩けよ乙女』は、京都という幻想世界を舞台にした、恋と成長の「永遠に短い夜」の物語。小説では言葉の魔法を、映画では色彩と音楽の魔法を。読み終えた(見終えた)あと、京都の夜を少し歩いてみたくなる——そんなロマンチックな作品です。最後に、映画の予告を貼ります。近年、小説のアニメ化は数知れませんが、この小説をここまで完璧にアニメ化したことには驚きました。内容云々ではなく、完璧です。もし、小説は読んだけど映画はまだ、という方がいましたら、是非!

※ただし苦言をひとつ、このアニメ映画は、原作を読んでいなければまるでダメです。なぜなら、小説の補填に他ならないからです。という私の感想を最後に、終わります。

バレンタインまであと少し!

今年の流行品をプレゼントしてみませんか?

1. GODIVA チョコレート詰め合わせ4種類52個入り

2. 銀座千疋屋 銀座フルーツクーヘン8個入り

3. ヴェリスタ極上辛口スパークリングワイン6本セット

4. NILE 香水 サボンカシミア オードトワレ50mL

コメント