はじめに

英語学習において「楽しさ」をどう取り入れるかは大切なポイントです。単語帳や文法書で勉強するのも効果的ですが、途中で飽きてしまうことも少なくありません。そんなときにおすすめなのが「洋楽を使った学習」です。リズムやメロディーに乗せて英語に触れることで、自然にフレーズが耳に残り、文法も感覚的に身につきます。

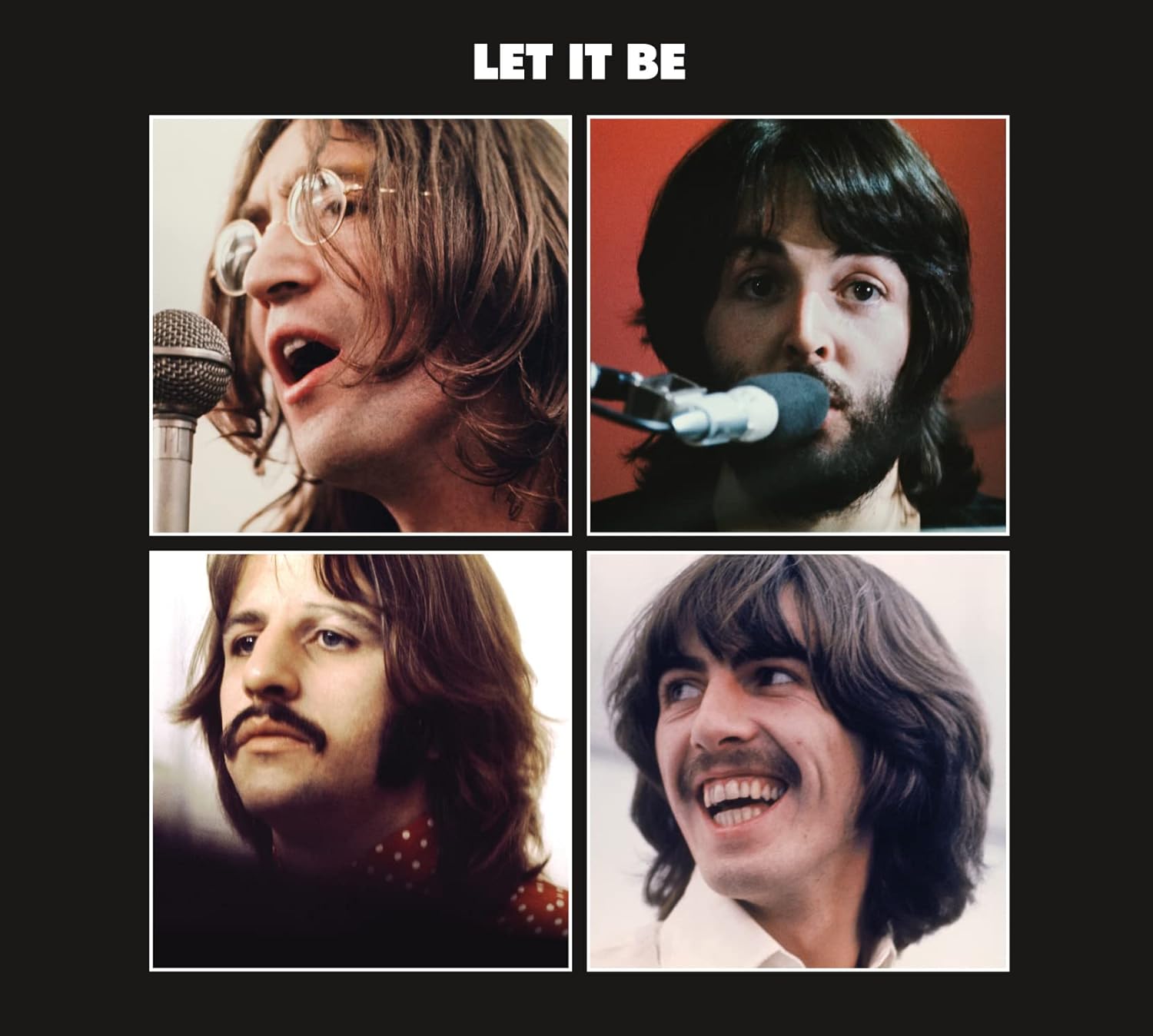

今回取り上げるのは、The Beatles の不朽の名曲『Let It Be』です。1970年に発表されたこの曲は、ポール・マッカートニーが母を思いながら書いたとされ、癒しや希望をテーマにしています。歌詞の内容はシンプルですが、文法的に学べるポイントが非常に多いのが特徴です。この記事では、その中から3つのフレーズを取り上げ、文法的な解説を加えていきます。英語初心者の方から上級者まで楽しめる内容になっていますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう。

フレーズ①:When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me

日本語訳

「悩みに包まれるとき、マリア様が私のところに現れる」

文法解説

- When I find myself … は従属節で、「困難の中にいる自分に気づく」という意味。

- find oneself + 場所/状態 で「〜している自分に気づく」という便利な表現です。

応用例

- I found myself lost in thought.(気づいたら考え込んでいた)

- He found himself in a difficult situation.(彼は気づいたら困難な状況にいた)

歌詞では、困難の中で自分を見つめ直す心理を表現しており、日常の自己表現にも応用可能です。

フレーズ②:And when the broken-hearted people living in the world agree

日本語訳

「そして、この世界に生きる傷ついた人々が心をひとつにするとき」

文法解説

- the broken-hearted people living in the world

- broken-hearted:形容詞で「傷ついた」

- living in the world:現在分詞で「世界に住んでいる」と名詞を修飾

- when … agree:従属節で「〜するとき」を表す

応用例

- the smiling children playing in the park(公園で遊んでいる笑顔の子どもたち)

- the books written by famous authors(有名な作家によって書かれた本)

形容詞+分詞句で名詞を詳しく描写する感覚を学べます。歌詞では、希望や協力のイメージを豊かに表現しています。

フレーズ③:There will be an answer, let it be

日本語訳

「答えは見つかる、あるがままに任せよう」

文法解説

- There will be …:未来形の存在構文。「〜がきっとある/現れるだろう」

- let it be:

- let + 人/物 + 動詞原形 で「〜させる」

- 歌詞では「そのままにしておく/あるがままに任せる」という意味

応用例

- Let it go.(手放してしまえ)

- Let him speak.(彼に話させてあげなさい)

- Let the kids play outside.(子どもたちを外で遊ばせなさい)

The Beatles の象徴的なフレーズで、日常会話でも幅広く応用可能です。す。

まとめ

The Beatles の『Let It Be』は、シンプルで耳に残るフレーズの中に多くの文法的学びを含んでいます。

- フレーズ1では「when節」と「find oneself」の使い方を確認しました。

- フレーズ2では「形容詞+分詞句」を組み合わせて名詞を詳しく説明する表現を学びました。

- フレーズ3では「存在構文」と「let+動詞原形」という使役の表現を取り上げました。

こうした文法事項は教科書にも出てきますが、音楽の中で触れると印象に残りやすく、感情と結びつけて理解できます。また、The Beatles の曲は歌詞がシンプルで明瞭なので、英語学習の素材として特に適しています。

学習のコツとしては、歌を聴きながら「フレーズを口ずさむ」ことです。英語を声に出すことで発音のリズムやイントネーションも自然に身につきます。さらに、学んだフレーズを自分の日常に当てはめて例文を作ると、定着度がぐっと高まります。

『Let It Be』が持つ「癒し」や「希望」のメッセージを味わいながら英語を学ぶことは、単なる勉強以上の価値があります。次にこの曲を聴くときは、ぜひ文法的な観点も意識してみてください。音楽と言葉の両面から学びを得られるはずです。

学びを続けるあなたに、さらに力を与えてくれる本があります。

今から勉強始めませんか?

1. 中学英語をもう一度ひとつひとつわかりやすく。 改訂版

【中学3年分の全文法を1冊で総復習できる】

中学生向け参考書3冊の内容を,コンパクトサイズの1冊にまとめました。この1冊で,中学で学習するすべての文法項目を網羅しています。難しい用語を避けた解説とフルカラーのイラストで,超基礎からやさしく学べます。

2. 2026年版 1カ月で攻略! 大学入学共通テスト英語リスニング[音声DL付] (英語の超人になる!アルク学参シリーズ)

★Amazon売れ筋ランキング 英語の発音部門で1位獲得!(2025年9月15日調べ)

★大人気YouTubeチャンネル「武田塾チャンネル」内で紹介され話題沸騰!

3. TOEIC L & R TEST 出る単特急 金のフレーズ (TOEIC TEST 特急シリーズ)

TOEIC界の絶対バイブル「金フレ」が、新形式に対応して完全改訂。著者のTEX氏が3年かけて吟味、推敲を重ねた「100%の単語帳」。質・内容・コスパ、これ以上のTOEIC単語集はありません!

4. 新装版 即戦力がつくビジネス英会話[音声DL付] (即戦力がつくシリーズ)

ビジネス現場のリアルな英会話を再現したダイアログと、ビジネスに必須の表現を、基本から応用まで、これでもかと丁寧に取り上げています。

コメント