基本情報

基本情報

1957年の作品。毎年夏になれば、新潮文庫や角川文庫がオリジナルカバーをつけて、不朽の名作が書店に並びます。本書『海と毒薬』は、『こころ』や『人間失格』のような超メジャー作品のように毎年並ぶことはありませんが、私の記憶では2年か3年に一度はセレクションされるというイメージがあります。実際、ブックオフに行けば、バリエーションの異なるカバーを見つけることができます。それに、このタイトルにはパンチがありますよね、読んだことはなくても、見たことはあると思いますが、いかがでしょうか。

60年以上前の作品ではありますが、やはり名作で、かつ今読んでもめちゃくちゃ面白いです。世間認知度は、夏目漱石の『こころ』や太宰治の『人間失格』は遠く及ばないにしても、たぶん梶井基次郎の『檸檬』くらいの認知度だと私は思っています(その2つが群を抜いて有名すぎるだけ)。

作者は遠藤周作。この小説か、『沈黙』が代表作だと私は思っています。ちなみに『沈黙』も冒頭であげたようにオリジナルカバーをつけて書店に並びます。また芥川賞を1955年に『白い人』という作品で受賞しています。さて『海と毒薬』ですが、ジャンルは純文学。読了目安時間は4時間です。

遠藤周作について

彼は非常に多作なのですが、やはり本作から読むことをオススメします。そして『沈黙』と一応その間に『留年』という作品を挟んで、一種の三部作として読むことができます。

『留年』は、サド研究のため、フランスに出かけた主人公の物語であり、『沈黙』は、切支丹時代の宗教的迫害といわゆる「転び伴天連」を扱った歴史小説です。

遠藤周作とはどのような作家なのか?

それは、一貫して日本の精神風土とキリスト教の問題を追及する作家です。彼がキリスト教の話を書くのは、彼は11歳の時にカトリックの洗礼を受けているから、という背景も関係があるのでしょう。

あらすじの前に少しだけ

私が『海と毒薬』の読書中ずっと感じていたことを書きます。冒頭に触れた夏目漱石の『こころ』と太宰治の『人間失格』はどちらもとても有名ですよね。一度は読んだ方が多いかもしれません。私も、どちらも大好きな小説なのですが、今回紹介する『海と毒薬』は、その系譜に近いです。とてもよく似ています。具体的に言えば、構成は『こころ』に、内容の一部分は『人間失格』にです。『こころ』が告白もしくは遺書小説として有名であれば、『海と毒薬』は贖罪小説です。また『人間失格』の主人公大庭葉蔵と中学高の同級生竹一とのエピソードに、非常に似たものがあり、ここのところは好きな人にはたまらないと思います!

高校のころ、夏目漱石の『こころ』で読書感想文を書いた。懐かしい。

読書感想文でお困りの方、こちらをどうぞッ!

簡単なあらすじ

戦争末期の恐るべき出来事――九州の大学付属病院における米軍捕虜の生体解剖事件を小説化し、著者の念頭から絶えて離れることのない問い「日本人とはいかなる人間か」を追究する。解剖に参加した者は単なる異常者だったのか? いかなる精神的倫理的な真空がこのような残虐行為に駆り立てたのか? 神なき日本人の“罪の意識”の不在の無意味さを描く新潮社文学賞受賞の問題作。

遠藤周作『海と毒薬』新潮文庫 裏表紙より

最後、なんて書いてありますか? そう、『海と毒薬』は問題作なのです!

なんて書きましたが、筋は結構シンプルで、戦争が終わった時代に、郊外に引っ越してきた「名前のない私」は、気胸のために、町医者にかかる必要がありました。町医者は不気味な男で、名前を「勝呂」だといいます。彼は、不気味で不愛想だけど、腕は確かでした。それは、気胸のために打つ針の技術が明らかだったからです。

「名前のない私」は、不思議に思いました、なんでこんな郊外で町医者などしているのだろうと。そもそもこの町全体もどこか不気味でした。ここには戦争を経験している人間が多くいて、人間を殺している人間は、1人や2人ではないようでした。

「名前のない私」は、義妹の結婚式で九州に行くことになっており、偶然にも、あの「勝呂」が九州の言葉を話していることを思い出し、また「勝呂」が九州の大学出身だということを知ります。「名前のない私」は、「勝呂」という名前も珍しい名前だし、義妹の結婚式のついでに、その病院も寄ってみることにしたのです。

そして、戦時中におきた、あの事件を知りました。そしてそれに件の「勝呂」が関係していることが分かりました。

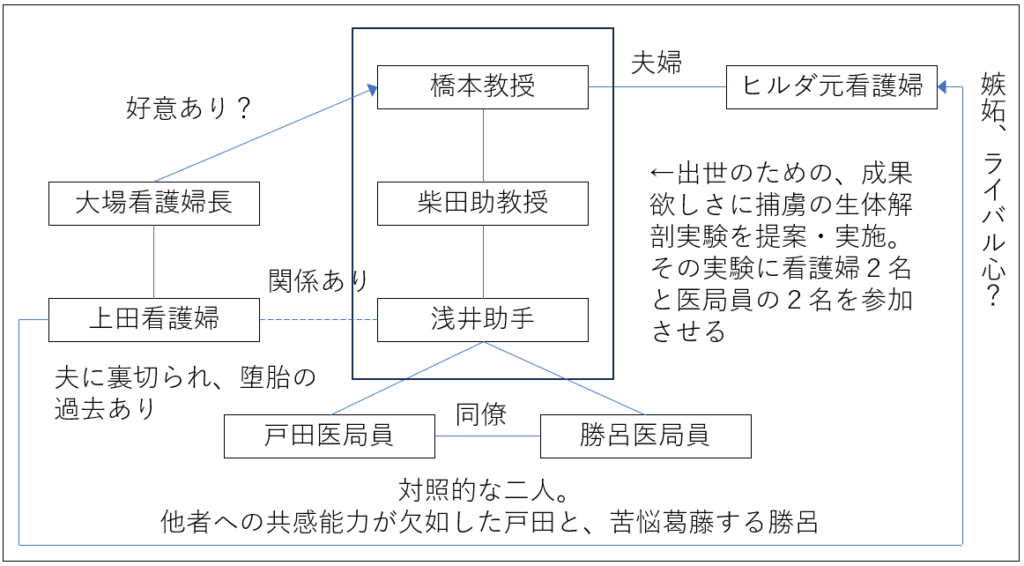

そして、ここからが本題。戦時中、九州の大学病院を舞台に、当時医局員だった「勝呂」と同じく同僚の「戸田」を中心に物語は進みます。その他の主な登場人物は教授・助教授・助手・看護婦という具合で、時世が戦争中であろうが変わらずに人の出世欲には限りがなく、教授は医学部長になるために成果をあげることに必死な様相を描き、果てはその成果をあげるために、禁忌を犯します。それが、捕虜を生きたまま殺すという人体実験だったのです。戦後、このことは事件として裁判されますが、その実験に参加した「勝呂」と「戸田」は一体何を考えたのか、という精神論、またその実験は、医学の進歩のために許されることなのか、という倫理感を考える問題作です。

簡単ですが、この小説の相関図を紹介します。

面白いと思うところ

時代に浸ることができます。あの時代は、誇張することなく、みんな死んでいく時代でした。その場所が、病院なのか、空襲なのかの違いくらいでした。たった80年前は、まさにそんな時代でした。それを、この小説を通して知ることが出来ます。しかしこのような小説は数多あるでしょうが、この小説には別の側面、本題はもっと深いです。ある意味ヒエラルキーの上位層の医者という職業の立場でそんな悲惨な時代を描くことで、まさに際立つのは人間の恐ろしさなのです。人間が、時代のせいでおかしくなったわけじゃないのです。

つまるところ今も昔も人間という生き物は何も変わっていない醜悪な一面があります。この小説は、戦時中、実際にあった生体解剖実験を題材にするということで、分かりづらくさせていますが、この作品が伝えるのは、あくまで人間の醜悪なところを曝け出すことなのです。そしてそれが、面白いのです!

こういう人にお勧め

ぜひサラリーマン! あなたの会社でも人事や成績、成果の話題で持ち切りじゃありませんか?

次はだれがどこに行って、誰々が出世するだとか、ねえ。でも私は、出世競争でも、特に医者の出世競争ほど醜いものはないと考えます。

どうして私がお医者様を名指しで批判するかというと、医者は、崇高なる職業だと認知されているからなのです。私たちは、お医者様には平等に命を預かって欲しいと願い、信じているのです。なのに、もちろんマクロの視点に立ってみれば医学の発展に寄与するのかもしれませんが、患者は出世競争のための実験台なのです。

この作品は、あくまでフィクションですが、こういうことが書かれるのには、それなりの事実があったからです。しかし、この小説には光があります。苦悩が描かれているのです。また、ある罪の罰を描く、贖罪小説だとも私は書きました。会社で、しょーもない人事のことでお悩みの方こそ、一度、この作品に触れてみて下さい!

ここから読んだ人向けの話

考察

この作品は、映像化されているらしいですね。しかし私はまだ観ていません。ずっと昔のことらしいです。それに、原作に忠実なのか、そうじゃないのか、等々の情報について、私は知りません。その上で私の『海と毒薬』についての考察を書きます。

このような前振りには理由があります。それは、私の考えは少数派だと自覚しているからです。私なら「戸田」もしくは「上田」に焦点をあてて、映像化するからです。もちろん私は監督ではないし、そんなことはしませんが、どう考えても「戸田」か「上田」こそが主人公になります。ちょっと極端な言い方をしましたが、私が言いたいことは主人公は「勝呂」ではないし、まして冒頭物語を牽引する「名前のない私」では決してないと声高に主張します。

この作品で、「勝呂」は希望です。あの時代の、まだ残された最後の希望だと思います。いや、あの時代だけではなく、現代までにも通じて、彼の苦悩は、まさに希望だと読めました。だからこそ、冒頭郊外の街に彼は登場し、贖罪を淡々と続けているのです。彼は、生き残って、余生という刑務所の中で、罪を償っている時代の敗者でもあります。しかしそれを認め、妻子供にも捨てられたその後が描かれています。彼だけではありませんが、確実にまだ生きているのは彼しか明かされていません。作者の遠藤は、この作品で罪と罰を描いています。まさに「勝呂」はそのメタファーなのです。

そして真打「戸田」について、彼は厭世的なのでしょうか?

まず私には彼が『人間失格』の大庭葉蔵にしか見えませんでした。というか、よくある設定なのだと思いますが、分かりやすく内省を抉りますよね。彼の家柄・学力を説明されると、自分とはかけ離れたものだと、あなたもまずは思うかもしれませんが、でもすぐに気がつきましたよね。これは、自分だと。鏡だ。まるで自分のようだと訴えかけるものがあったはずです。

このことを作者の遠藤は分かりやすく文章にしています。「戸田が欲しかったのは呵責だった、胸の烈しい痛みだった」と書かれていることからも、結局この物語が誰の話なのか、それがよく読み取れる一文です。また「上田」にしてもそれは同様で、彼女の背景を語り、彼女という、まったくの凡夫を物語に登場させ、彼女の目から見える人間や時代の闇を説明することで、この物語が際立っています。作者の遠藤が本当に伝えたかったことは、なにも医者小説の体裁を取っている必要などなく、あえて分かりやすく舞台を整え(設定し)、「勝呂」と「戸田」という二項対立をなすこと、またその内省を私たちに覗かせることにより、作品として成立させたのです。そのように読み解くと、この作品は、至極シンプルな作りです。結局、なんでもない。ただ、あの時代の、ある事件をモチーフにしてはいますが、ただ人間の業、「罪と罰」を私たちに分かりやすく伝えているのです。

最後に、タイトルについて考えてみます。「海」と「毒薬」について、端的に言えば「海」は心あるいは善で、「毒薬」は時代あるいは悪だと言い替えることができると私は思います。

皆さんはどう思いましたか?

今!売れている電子機器5選!!💻

Amazonデバイス機器で今、最も売れている商品です!!

1. 【整備済み品】Apple iPhone SE(第3世代) 64GB スターライト SIMフリー

コンパクトでも高性能。A15 Bionicチップ搭載でサクサク快適。SIMフリーだから乗り換えもスムーズ。

2. 【整備済み品】ノートPC LIFEBOOK A576 /15.6型/Celeron/Win11 Pro/MS Office付き

仕事や学習に最適。大画面15.6型で作業しやすく、Office搭載ですぐに使える便利な1台。

3. 【整備済み品】Apple iPad(第9世代) Wi-Fi 64GB スペースグレイ

動画視聴や読書、学習にもぴったり。高性能チップでスムーズに動く、人気のiPad。

4. Amazon Fire TV Stick HD

テレビに挿すだけで動画配信サービスを大画面で楽しめる。リモコン操作も簡単で快適なストリーミング体験。

5. Amazon Fire HD 10 タブレット(32GB ブラック)

10インチの大画面で映画やマンガも迫力満点。コスパ抜群のエンタメ用タブレット。

コメント