基本情報

山田正紀さんのデビュー作。1975年の作品で、ジャンルはハードボイルドSF。読了目安時間は4時間半です。

突然ですが、私の私見を、日本人はSF小説をあまり読まない(もちろん愛好家はいますし、そういう方の熱狂はすごいものがあります)。

なんででしょうね?

私はきっと、みんな知らないんだと思います。SFって、ハマることを。そもそもSFの定義もなかなか説明しずらいところですが、とにかく想像力を掻き立てるんですよね。ほんと、このジャンルは魅力的です。今回紹介する『神狩り』ですが、私、度肝を抜かれました。こんなことを言ってハードルをあげるつもりはありませんが、自信があります!

これぞ、SF!

ハードボイルドとは、パッサパサのゆで卵である。

hard – boiled だねぇ。間違ってないけれども。

簡単なあらすじ

情報工学の天才、島津圭助は花崗岩石室に刻まれた謎の《古代文字》を調査中に落盤事故にあう。古代文字の解明に没頭した圭助は、それが人間には理解不能な構造を持つことをつきとめた。この言語を操るもの――それは神なのか。では、その意思とは? やがて、人間の営為を覆す神の悪意に気づいた圭助は、人類の未来にかけた壮大な戦いの渦にまきこまれてゆくのだった。

山田正紀『神狩り』ハヤカワ文庫 裏表紙より

このあらすじは、ちゃんと正しいのですが、違う気もします。私は普段、ここ(背表紙)は読む前にも、読んだ後にも、基本は読みません。初めて読んだところなのですが、たしかに要約すればこうなるのかもしれませんが、少し不満。不満というのは、ようはこれだけじゃ絶対に足りないし、何より引き込まれません。この文章を書いたハヤカワ文庫の担当の文句を言っているわけでも、喧嘩を売っているわけでもありませんが(と言っても50年前の話)。それに対抗できるユーモアセンスを発揮できませんが、一言で言うと『神狩り』とは、「人間と神の戦い」これです。

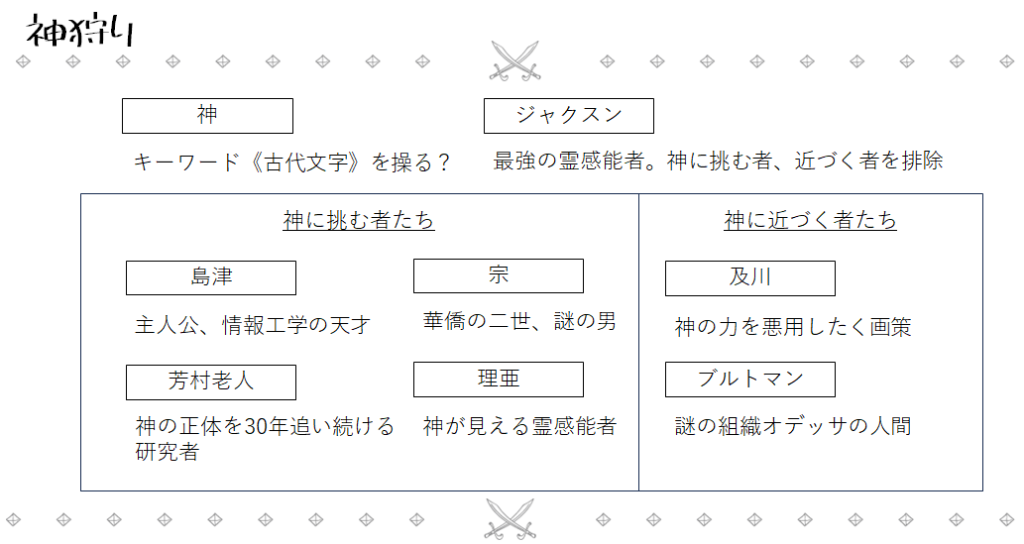

主な登場人物と関係図を紹介します。

面白いと思うところ

この発想はなかった!

もう、脱帽ですよ!!

あらすじでも少し触れていますが、アイデアなんて、というか手持ちのカードなんて、《古代文字》の1つだけなんですよ。それだけで、それだけですが、物語になっています!!

あとね、ハードボイルドって、カッコイイですよ。なにもわざわざこんなカッコつけじゃなくてもいいのですが、みな一様にカッコつけで(特に主人公ね)、もう文体もまさにそうなんです!

至高のSF小説でありますが、ちょっと難しく感じるかもしれませんが、セリフの1つ1つ拾って読んでもとても楽しいです。いちいち言い回しがキザですからww

ま、とにもひとつのアイデアで、ここまで書けるのはすごいです!

引用させてください。

及川は指をポキポキと鳴らしながら、「大体のことは、聞かせてもらったが、2つばかり確かめておきたいことがある……まず、論理記号のことだが、君は、どうして論理記号が《古代文字》のなかに、2つしか見つからないことを、それほど気にしているのかな?」

ひどいものだった。

ここまで知られてしまったからには、下手に隠しだてしようとするのは、かえって愚かな行為と言うべきだろう。だが、あのことをどう説明したらよいものか?

「論理記号が2つしか見つからなかった、というのは厳密な表現ではないな。《古代文字》には、2つしか論理記号が存在しない、と言うべきだ」

「2つしか存在しない? どうして、そんなことがあれだけの文章から分かる?」

「いいかね。ぼくがやろうとしていたのは、《古代文字》を翻訳しようとすることではない。あいつを翻訳するのは、事実上、不可能だ。ぼくは、せめて《古代文字》の構造――なんなら、文法と言い換えてもいいが――だけでも、明確にならないものか、と考えた。その結果分かったのは、あの《古代文字》は、構造上2つ以上の論理記号を必要としていないらしい、ということだった」山田正紀『神狩り』ハヤカワ文庫P58,59

どうです! ちょっとね、カッコつけ過ぎて句点が多すぎるだとか、そういう細かなことは言わないで、ここで書いていること、これね、すごいこと書いてあるんですよ。

要は《古代文字》というのは、わずか2つの論理記号で成立しているということを熱弁しているのですが、でも、これだけじゃ分からないですよね? それがなんでいったい驚愕に値するのかということを、次で分かりやすく説明してくれています。ここ、面白いですよ。ちなみに、世界のあらゆる個別言語は、5つの論理記号で成り立っています。それでは、続きを引用します。

世界のあらゆる個別言語ではなく、人間の脳が、5つの論理言語を持っているのだ、と――

その論理記号は、「そして」、「ならば」、「あるいは」、「でない」、「必然である」の5つであって、それぞれの名称と記号は、連言(Λ)、含音(⊃)、選言(∨)、否定(~)、必然性(□)と表わされるのだが、そのうちのどれが欠けても、人間の脳は論理を操ることができないのだ。

ぼくの言いたいことが、分かってもらえただろうか?

ここに、5つの論理記号を持つことでどうにか論理を操ることのできる存在と、2つの論理記号を用足りる存在とがいたとする。両者を橋渡しする基論理がありうるか? 答えは否だ――論理レベルが、あまりにかけ離れすぎている。

こうして、ぼくはひとつの結論に達したのだった。

それがなんであるかは想像もつかないが、《古代文字》を使用していたのは、人間ではありえないという結論に、だ――。山田正紀『神狩り』ハヤカワ文庫P65,66

どうでしたか?

引き込まれませんか?

さらにここにもう1つあるんですよね、なんと《古代文字》の関係代名詞は13重以上に入り組んでいる構造らしいです。いいですか? 以上ですからね! 補足します。人間は、関係代名詞が7重以上入り組んだ文章は理解できませんからね。いやいや7って、まあ分かりませんよね……

本当、こういうところまで面白いんです! いやむしろすごいんですよ!

なので、本作は「面白い」という表現より、「すごい」という表現の方がしっくりきますね!

こういう人にお勧め

視野が、世界が、広がります。って、これじゃオススメという説明にならないのかもしれませんが、「ああ、人間の想像力には果てがない」とか、「人間も、まだまだ捨てたもんじゃない」なんて考えることができます。

タイトルも秀逸ながら、次のセンテンスは作者、山田正紀さんの発言ですが、私はビックリしました。

「想像できないことを想像する」

すごくないですか?

私は、プロフィールで、「本を読めば、高さが生まれます。読書した分だけ、その本を積み上げた目の高さから物事を、世界を見渡すことができます。」と書きました。そしてSFは、それが顕著なのです。

SFには「その発想はなかった!」と、驚くようなことが多く書かれており、そういうのに触れてきた人と、そうではない人では、何もアイデアの盗用とか、そういう話が言いたいのではありませんが、新たに何かイノベートする力には、雲泥の差があると思います。小説家が、いきなり小説家になれないことと同じです。様々な物語に触れた者にしか、物語は紡げないのです。まさに換骨奪胎です。

今から新しいことを始めたいと思っている、思いっきり空想の世界に浸かりたい。そんな人に是非読んでいただきたい作品です。

ここから読んだ人向けの話

考察

の、前にひとつ前提条件を共有しておく必要があります。この、『神狩り』は間違いなく傑作ですが、実態は不完全燃焼で、未完です(こう言い切ることはできませんが、今はそう言わせて下さい)。まさに、これから、いったい最後はどうなるんだ! という、いいところで終わりました。だけど私はこれ、もうこれ以上書けなかったとのだと考察します。これは、あえて書かなかったのではなく、書けなかったのだと思うわけです。

たしかに、最後のNASAの話と、人類進化説? こう書くと違った印象を与えるかもしれませんが、論理レベルを向上させる可能性があり、それを神が妨害している説は、とてもよかった。と、同時にかなり夢のあるオチでもありましたが、やはりそれでも島津は神には勝てない。もちろんそのことは島津自身が一番身をもって知っているはずです。

とかく、神狩りは達成しない。そのくらいまだ神と人間では天地ほどの差がある。

それにしたって、論理記号が2つで成立する《古代文字》の輪郭さえまったく見えませんでした。しかし、私たちはそれを想像し、わくわくすることは出来ます。まさに、先に触れましたが「想像できないことを想像する」とは、このことです。

そう、まさに入口のとばくちを私たちは感じることができました。イメージは出来ていない、芳村老人が島津に言ったように、まさに歯が立たなかったはずです。でも、それでいいのです。

だいたい、そもそも上手すぎた。すごいストーリーテラーです。言っちゃえばアイデアは「古代文字=神の遊び」この1ネタで、ここまで魅力的に物語を紡いでいるのです。すごすぎますね。

結局、ジャクスンとはいったい何者だったのか? 神の存在について?

要は、何かのメタファーなのか、ということを語りたいわけです。彼は、神側の人間(もはや人間であるのかさえ定かではない説もありますよね)ではなく、むしろ彼は、まるで自身の行動を慈善行為のようにして説明しています。「俺のおかげで、人類は神に逆らわず(神の戯れに付き合わず)、平気でいられるのだ」くらいの感じで、自身の立ち位置を説明しています。そしてラストで、彼は島津によって殺されます。私は、殺されないと思っていました。要は、神にとって、ジャクスンなんて取るに足らない存在だと思ったからです。むしろ、彼も、神にとっての一つの(楽しい)オブスタクルでしかなく、わざわざ殺す必要もなかった。ですが、殺されます。神にとって、脅威だったのでしょうかね。

と、堂々巡りのようになりますが、生かすも殺すも、どうでもいい存在でしかなかった、というところに落ち着きそうです。ただ、これを言ってしまえば身も蓋もありませんが、一言だけ。

――考えすぎ。

これは、あると思います、いつの間にか運命論者にでもなったように、神を神聖視し、また霊感能者の理亜ははっきりと見えるとさえ言いますが、これはオカルトです。もちろん、「神」という概念が、最上のオカルトなのは間違いありません。

言っちゃえば、説明不要な事象を「神」のせいにしています。

これ、面白くないですか? このやり口、小説で書かれていますよね?

そうです、神のやりくちですよ!

ジャクスンが最強の霊感能者であることは間違いありません。石室への瞬間移動とも言える登場シーンから、全ては始まり、これを、フィクションと捉えるべきか、悩ましいところです。回りクドイ言い方ですが、「ジャクスン」と「神」、この2つの境界線はなんだろう。目に見えていることと、見えない(霊感能者を除く)だけで、どちらもひどくオカルトだと考えるのは私だけでしょうか。

ジャクスンも、概念なのだ。小説では肉体を有していますが、それは、かりそめの肉体ではないのでしょうか。だってジャクスンの魂は、これまでの神と人間の歴史を身に染みて体現しているような素振りです。もちろんこれは、口頭伝承で、そのジャクスン一族のなんちゃらだとか、そういう考えもできます。しかし、であれば、暇すぎる。

とは考えられないだろうか。いや、それも、考えすぎですかね。

山田正紀が本当に伝えたかったこととは何か?

本作は、目に見えない「神」と「古代文字」というパワーワードの1点から見事な仮説と、壮大なストーリーを構築し、私たちに様々なことを想像させました。が、私の答えはコレです。

「小説の可能性」

作者の山田は、我々人間が想像できる限界に挑戦しました。まさに、「想像できないことを想像する」。山田正紀は『神狩り』でそれに挑んだのです。現段階(50年前)で、できること(書けること)の、そのギリギリまで攻めた結果こそ、まさに『神狩り』だったのです。

皆さんはどう思いましたか?

今!売れている電子機器5選!!💻

Amazonデバイス機器で今、最も売れている商品です!!

1. 【整備済み品】Apple iPhone SE(第3世代) 64GB スターライト SIMフリー

コンパクトでも高性能。A15 Bionicチップ搭載でサクサク快適。SIMフリーだから乗り換えもスムーズ。

2. 【整備済み品】ノートPC LIFEBOOK A576 /15.6型/Celeron/Win11 Pro/MS Office付き

仕事や学習に最適。大画面15.6型で作業しやすく、Office搭載ですぐに使える便利な1台。

3. 【整備済み品】Apple iPad(第9世代) Wi-Fi 64GB スペースグレイ

動画視聴や読書、学習にもぴったり。高性能チップでスムーズに動く、人気のiPad。

4. Amazon Fire TV Stick HD

テレビに挿すだけで動画配信サービスを大画面で楽しめる。リモコン操作も簡単で快適なストリーミング体験。

5. Amazon Fire HD 10 タブレット(32GB ブラック)

10インチの大画面で映画やマンガも迫力満点。コスパ抜群のエンタメ用タブレット。

コメント