基本情報

基本情報

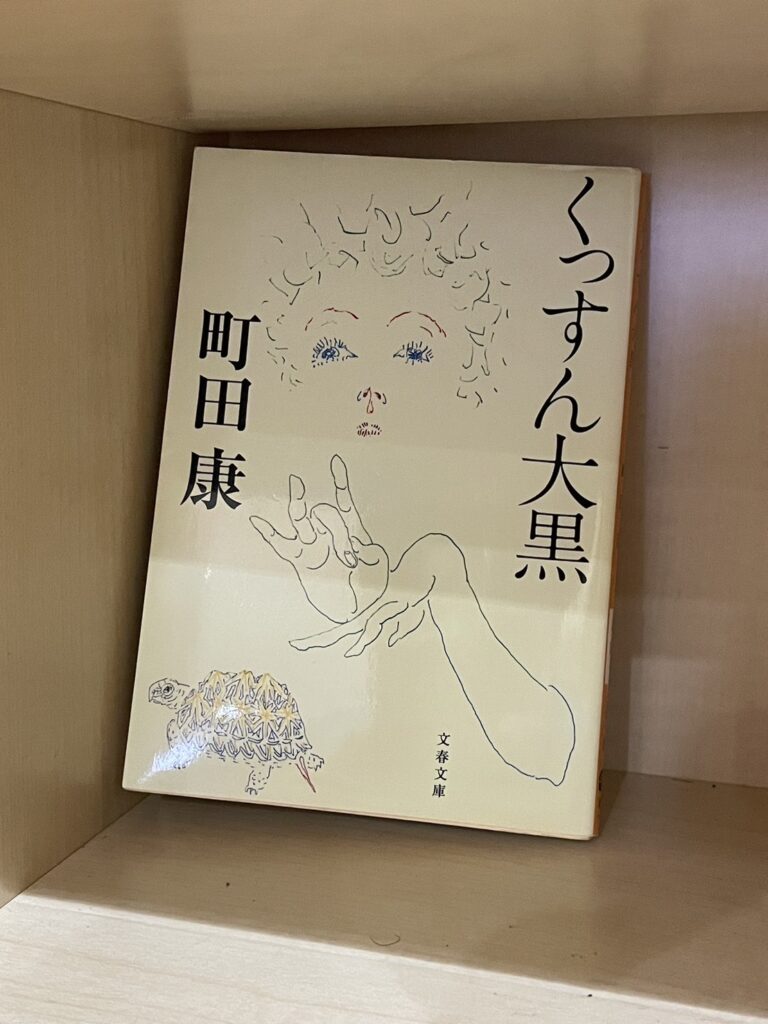

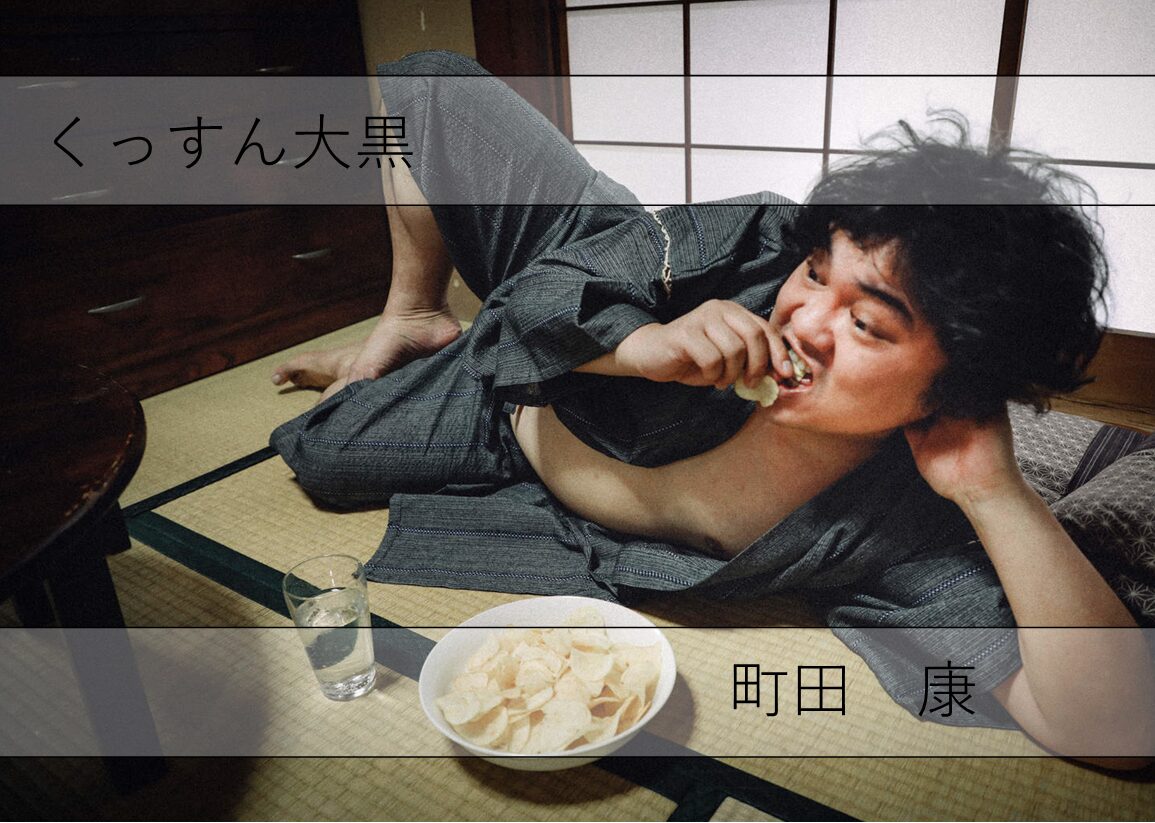

町田康さんのデビュー作、1997年の作品で、ジャンルは純文学です。彼の代表作と言えば、間違いなく『告白』で、あれは傑作ですが、かなり分厚い。そして『きれぎれ』という作品で芥川賞を受賞しています。そんな作家としての輝かしい経歴がありますが、彼は元々、ミュージシャンで、俳優業もされている方です。今回紹介する『くっすん大黒』は彼が、34歳の時に書き上げた作品です。

同じように、本業は別でしたが、小説の世界でも花開く人がいます(昔からね、俳優さんや芸人が人気のうちにやれ曲出したり本出したりしましたが、なかなか本職の方には敵わないものです)。その走りは、「筋肉少女帯」の大槻ケンヂさんや近年で言えば、又吉直樹さんが思い浮かびますね。そう言えば又吉直樹さんが『火花』でデビューしたのも34歳ですね。

でいったいどんな作品かって?

⇒落語に近い感じ。まさに、こういう小説もあるんだぞ! 純文学だけど、これは自由文学、現代古典の類だと私は思いますね。

さらに文庫にはこの『くっすん大黒』以外にもう1編、『河童のアバタ』が収録されています。こちらもね、町田康ワールド全開で、ふぜけていますが(本人は大真面目かもしれない)、とにかく笑えて、面白いんですよね。是非! 読了目安時間は、それぞれ2時間で、2つ併せても4時間です。

落語だったら『目黒のさんま』が好き

猫もペンギンも魚が大好き

簡単なあらすじ

3年前、ふと働くのが嫌になって仕事を辞め、毎日酒を飲んでぶらぶらしていたら妻が家を出て行った。誰もいない部屋に転がる不愉快きわまりない金属の大黒、今日こそ捨ててこます――日本にパンクを実存させた町田康が文学の新世紀を切り拓き、作家としても熱狂的な支持を得た鮮烈のデビュー作。

町田康『くっすん大黒』文春文庫 裏表紙より

正直、このあらすじだけではさっぱり良さが伝わってきませんが、ようは妻にも愛想を尽かされた主人公が自立しない大黒様に腹を立てて、捨ててこようとするのですが、いい捨て場所を見つけられず、あっちへ行ったりこっちへ行ったりする喜劇です。落語やコントにしたら面白そうな作品です。

面白いと思うところ

ということで、上にあらすじを引用しましたが、なにより実際に読んだほういい、という話であって、確実です。長い引用となりますが、読んでみてください。

もう3日も飲んでいないのであって、実になんともいうかやれんよ。ホント。酒を飲ましやがらぬのだもの。ホイスキーやら焼酎やらでいいのだが。あきまへんの? あきまへんの? ほんまに? 一杯だけ。あきまへんの? ええわい。飲ましていらんわい。飲ますな。飲ますなよ。そのかわり、ええか、おれは一生、Wヤングのギャグを言い続けてやる。君がとってもウィスキー。ジーンときちゃうわ。スコッチでいいから頂戴よ。どや。滑って転んでオオイタ県。おまえはアホモリ県。そんなことイワテ県。ええ加減にシガ県。どや。松にツルゲーネフ。あれが金閣寺ドストエフスキー。ほんまやほんまやほんマヤコフスキー。どや。そろそろ堪忍して欲しいやろ。堪忍して欲しかったら分かったあるやろな。なに? 堪忍していらん? もっとゆうてみいてか? 毒性なおなごやで。あほんだら。どないしても飲まさん、ちゅうねんな。ほなしゃあないわ。寝たるさかい、布団敷きさらせ、あんけらそ。

などと、家の中には誰もおらぬというのに、ぶつぶつとかかる無意味は独り言をいうはめになった、そもそもの根本の原因は、この顔である。というのは実は、自分はもともと、たいへんな美男であったのである。ところが、3年前のある日、ふと、働くのは嫌だな、毎日ぶらぶら遊んで暮らしたいな、と思い立ち、思い立ったが吉日、ってんで、その瞬間から仕事を辞め、それからというもの自分は、くる日もくる日も酒を飲んでぶらぶらしたのであるが、また別のある日、ただ、ぶらぶらしているのも芸がない、なにか、無心になって打ち込めるもの、いわゆる趣味をもとう、と思い立ち、たまたま、朝刊に挟まっていたチラシを見て、写経を始めたの。ところが、やってみるとこれ、なんだか気が滅入るばかりで、ちっとも楽しくない。しかし、まあ人間辛抱が肝心だ、と、2時間ばかり歯を食いしばって頑張ったにも拘らず、やはり駄目で、しょうがないので写経はよして、趣味なんて考えた自分が馬鹿だった。やはり、なにもしないのが一番だと、反省し、この3年というもの、毎日、酒を飲んでぶらぶらしていたのである。

ところが、3,4日前、たまには顔でも洗ってみるか、と、洗面所の鏡を見ると、そうしてたくさんに召し上がったお酒のせいで、かつて、紅顔の美少年、地獄の玉三郎などと称揚された自分の顔が、酒ぶくれ水ぶくれに膨れ上がり、瞼が垂れ下がり、頬と顎のあたりには袋様に脂肪がつき、膨れた顔の中心に目鼻がごちゃごちゃ固まって、なんとも浅ましい珍妙な面つきとなり果てているのである。なんとも面白い顔であるよなあ。まるであの大黒様のようだ。はは。と、しばらく鏡を見て笑っていたのであるが、やがて自分は、いままでまったく訳が分からないでいた、昨夜、ぷい、と家を出て行ったきり帰ってこないという妻の奇怪な行動の意味を勃然と悟ったのである。自分だって四六時中、こんな面白い顔を見て暮らすのは嫌だ。だって、つい、笑ってしまって真面目なことを考えることが出来ないではないか。妻だってきっとそうに違いない。もともとあの女は、いたって生真面目なところがあったのだもの。なるほど、やっと分かった。

と、ここまでは謎を解明できてよかったのだが、問題なのはその後で、どうも寂しいのである。なにかこう、虚しいのである。つまり、妻の餓鬼、出て行くならあっさり出て行けばいいものを、現金、通帳はいうに及ばず、宝石、株券等、金目のものを洗いざらい持ち出してしまったのである。いうまでもなく、自分はぶらぶらしていたので現金の持ち合わせは一切これ皆無で、その都度必要の折、ったって、自分は、ぶらぶらしているだけだから大金が必要になることは滅多にない、はは、子供だね、五百円千円と妻にもらっていたのであって、妻が出ていったいま現在、ただの百円も持っていない。ところが習慣というものは恐ろしいもので、この時刻になると、いっぱい飲みたくてたまらず、苛々と心落ち着かず、大変に切ない気分で、まだ世間は明るいというのに、ボミットオンザ布団、なんてなことになり果てたのである。寝転がって見たもののちっとも眠くならないうえ、おまけにむかむかと怒りがこみ上げてくる。というのも、自分は、ぶらぶらするばかりでなく、寝床でぐずぐずするのも好む性分なので。枕元周辺にはいつも、生活用具一式、すなわち、ラジカセ、スタンドライト、湯呑、箸、茶碗、灰皿、猿股、食い終わったカップラーメンのカップ、新聞、シガレット、エロ本、一升瓶、レインコートなどが散乱しており、それらに混じって、いったい、なぜ枕元周辺のそれがあるのかよく分からないもの、すなわち、ねじ回し、彩色していないこけし、島根県全図、うんすんかるた、電池なども散乱しているのであるが、そのよく分からないものの中に、五寸ばかりの金属製の大黒様があって、先前からむかついているのは、この大黒様、いや、こんなやつに、様、などつける必要はない、大黒で十分である、大黒のせいなのである。

なにしろこの腐れ大黒ときたらバランスが悪いのか、まったく自立しようとしないのだ。最初のうちは自分も、なにしろ大黒様といえば、福や徳の神様だし、ああ大変だ大黒様が倒れてなさる、といちいち起こしてさしあげていたが、何回起こしてやっても、いつの間にか小槌側に倒れていて、そのうえふざけたことに、倒れているのであるから当人も少しは焦ればいいものを、だらしなく横になったままにやにや笑っている、というありさまで、全体、君はやる気があるのかね、と問いただしたくなるような体たらくなのである。

いや、なにも自分とて、拵え物の大黒が自分で起きあがるとは思っておらぬが、そのにやにや笑いというのが、実に不愉快きわまりないへらへらぶりで、これが拵え物であるということは重々承知しているにも拘らず、もう、腹が立って、腹が立って。それゆえ、見る度、こんなふざけた大黒を誰が家に置いておくものか、必ず廃棄処分しよう、と心に誓うのだけれども、どういう訳か自分は、酒を飲みだすといろんなことを忘れてしまうらしく、そのうち酔っぱらって寝てしまい、翌朝、目が覚めたときには、起きあがるのも億劫なくらいのがんがんの宿酔で、大黒を捨てる気力などとうていわかぬ、というパターンで、今日まで放置してきた。しかし、今日という今日はもう勘弁ならぬ。捨てよう、大黒を。自分は、大黒を捨ててこます。町田康『くっすん大黒』文藝春秋 p.7~11

どうでしたか?

ちょっと、ビックリしませんでしたか?

笑っちゃいません?

活字で笑えるって、なかなかないですよね。なんでこんなにどうしようもなく笑えるんだろう。という感じ! が、でもこれは本当にスゴイこと。センス抜群です。唯一無二感ありありで、こういう小説もあるんだって、驚きますよね。続きが気になるっていうより、ようはストーリーが、ということじゃなくて、道中なんですよね。道中ずっと、こんな感じで、ただ、ただ笑っちゃいます。面白いんです。

こういう人にお勧め

前フリがあります。〇と□の眼鏡がトレードマークの経済学者の成田さんがこんなことを言っていました(……気がする。うる覚えですけどねww)。

「結局ストゼロ飲んで、サウナに入っていればそれでOK。それだけあれば『幸せ』というおじさんがいるが、彼らこそ最強で、幸福度が一番高い」

これ、まさしくこの小説にぴったりだと思います。もちろん、書き手の力量によって「面白く」なっているのは間違いありませんが、町田康が描く、主人公たちはね、どうにも楽しそうなんですよね。ようは、この小説は、娯楽なんですよね。読書の果てに、何かを得ようなんて考えることもしないで、小説本来の? ただ、娯楽、エンターテインメントがここにあります。

別に底辺だってことはありませんが、こういう生活・生き方を俯瞰して読むと、なんだか日常の悩み一切合切、どうでもよくなりますよww 頭空っぽにして、ただ、ただ面白さを求めている方、是非読んでみて下さい。長い引用をしましたが、続きが気になる、というより、もっともっと読みたい、触れてみたい、というのであれば、この後もずっとくだらない、面白い世界が待っています。

ここから読んだ人向けの話

考察

と、言うのもアレなので、野暮かもしれませんが考察します。

Q:「で、自分は豆屋になろうと考えた」という文で最後の章がはじまり、「豆屋でござい。わたしは豆屋ですよ」なんて。というので、終わります。これって、どういうこと?

A:これはね、よくある手法なんですよ。冒頭で、やれ写経なんてやっては、すぐに飽きてしまったみたいに、次が「豆屋」なだけです。大した意味なんてありません。ただただ「途中」、まだ楠木のぐだぐだ(冒険)は終わらないからです。

Q:楠木はほんとうに美男だったのか?

A:客観的に見て美男だったかどうかはさておき、少なくても(たぶん美人な(意外とこだわりが強い楠木です。その点に妥協はないと思うのです))妻の夏子や、ある時期、モテてた過去があると思います。でも、本人は昔から外見にはまるで無頓着で、さらにその傾向は年々高まるばかりです。そして、その過去をネタにして(言い訳にして)、現在の自分の体たらく全部を、老い、のせいにしているのだと思います(自虐です)。

Q:楠木はなぜ大黒様が捨てられなかったのか。

A:布団周りに物が配置されているのは、まさに私の大学時代なのですが、真正のぐうたらくは物が捨てられないんですよ。燃えるゴミか燃えないゴミかもわからない。指定日も分からない。出し方も分からない。結果、めんどくさいから手元にある。ってだけなんです。あとは、見栄ですね。変なプライド、のようなものがあります。それと長年のぐうたら生活は、少しばかり、本人にも負い目を感じさせているようです。破天荒に映っても意外とモラルがあるのです。ということもあって、大黒様は捨てられなかったのです。作戦は失敗しましたが、もし上手くいったとしても彼は回収したでしょうね。私はそう思いますww

とか、やっぱり野暮ですね。他にも上田の新興宗教、吉田とチャアミイの話、町田康の文体について、梶井基次郎の『檸檬』との親和性など、色々あります。でも、結局「五月蠅え! 考察なんてクソもないわ!」で、いいと思います。シンプルに、ただの娯楽なんです。

話はめちゃくちゃなんですけど、2人は楽しそうだし、自由好き勝手だし、どこか羨ましいと思いませんでしたか?

皆さんはどう思いましたか?

今!売れている電子機器5選!!💻

Amazonデバイス機器で今、最も売れている商品です!!

1. 【整備済み品】Apple iPhone SE(第3世代) 64GB スターライト SIMフリー

コンパクトでも高性能。A15 Bionicチップ搭載でサクサク快適。SIMフリーだから乗り換えもスムーズ。

2. 【整備済み品】ノートPC LIFEBOOK A576 /15.6型/Celeron/Win11 Pro/MS Office付き

仕事や学習に最適。大画面15.6型で作業しやすく、Office搭載ですぐに使える便利な1台。

3. 【整備済み品】Apple iPad(第9世代) Wi-Fi 64GB スペースグレイ

動画視聴や読書、学習にもぴったり。高性能チップでスムーズに動く、人気のiPad。

4. Amazon Fire TV Stick HD

テレビに挿すだけで動画配信サービスを大画面で楽しめる。リモコン操作も簡単で快適なストリーミング体験。

5. Amazon Fire HD 10 タブレット(32GB ブラック)

10インチの大画面で映画やマンガも迫力満点。コスパ抜群のエンタメ用タブレット。

-150x150.jpg)

コメント