基本情報

作者は柚木麻子(1981年生まれ)。2010年デビューで、本作を発表する前にもヒット作として『伊藤くん A to E』『ナイルパーチの女子会』などがあります。この両作品はどちらも直木賞候補作に入りました。『伊藤くん A to E』は印象的なタイトルもそうですが、実写化されたこともあって、知っている方も多いと思います。が、なによりこれです⇩

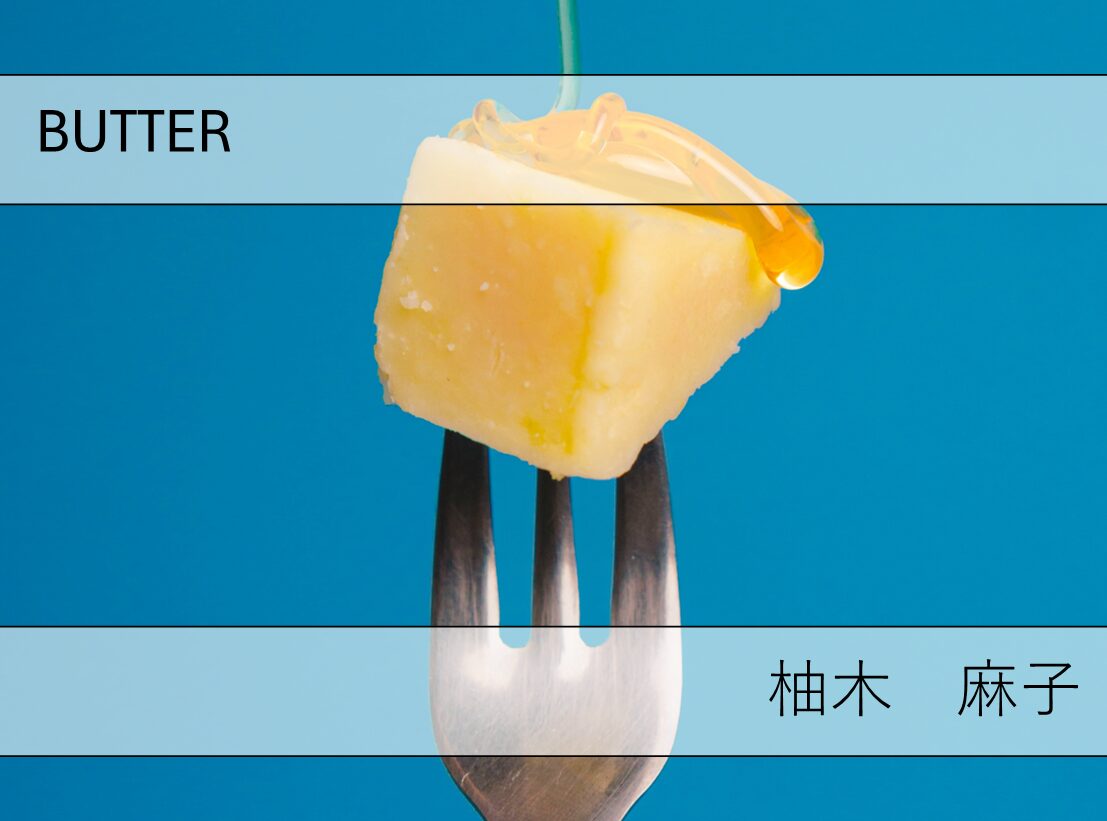

この顔、CDで言えばジャケ買いとか、まさしくそう。2017年の小説です。

今回、記事を書くにあたり、柚木麻子さんを調べてみました。そうしたらビックリ! この人すごかったです。直木賞候補の常連でした。今回の『BUTTER』もそうでしたが、これ以外にも『マジカルグランマ』『あいにくあんたのためじゃない』もそうで、えっと、……5作品も! これではシルバーコレクター(受賞した者とそうでない者がいる100、0の世界においては、この表現が正しいのか分かりません。金銀銅のオリンピックとは違うのかもしれません。善戦は無し。次点、ナンバー2ではダメで、優勝(受賞)以外、意味がない。そうなのかもしれませんが、やはりこうして何度もノミネートされていることには、理由がある)ですが、とかく安定感がありますよね。まあ流石にもう、獲りそうですね。話は少し変わりますが、私の領域、あっち(芥川賞)の話ですが、いつかの田中慎弥を思いだしました。田中慎弥は5回目の候補で受賞し、「私がもらって当然(※詳細は割愛)」という発言をした会見で、インパクトは大でした。近年で言えば乗代雄介さ

んも、いよいよ獲るでしょう。だからここで予言しておきます。柚木麻子(乗代雄介)さんは、もうすぐ直木(芥川)賞を受賞します!(未来を書く、なんという基本情報でしょうww)

それに追い風? なんと『BUTTER』どういうわけか今、本屋で平積みされています。いったいどういうことでしょうか? その答えは、海外での評価です。日本では2017年の作品ですが、英訳で2024年に出版されると、たちまちヒット。英国で28万部以上売れ、2024年Waterstones Book of the Yearを日本人で初めて受賞。加えてBooks Are My Bag

Readers Award(Breakthrough部門)、British Book Awards Debut Fiction部門も受賞し、英国で3冠。さらに現在では約35〜36カ国で翻訳が決定し、世界で約90万部を突破という大ヒット爆心中なのです!

最後に読了目安時間ですが、11時間半。社会派ミステリー。意外とボリューミーでしたが(胃もたれ必須ww)、読まされる。すごいものを読んだ感が残ります。海外での評価については、この記事の最後にまとめてみます。

海外版に a novel of food and murder って書いてるね。。。

murder って殺人って意味。単語勉強して初めて使う機会あったよww

簡単なあらすじ

男たちの財産を奪い、殺害した容疑で逮捕された梶井真菜子(カジマナ)。若くも美しくもない彼女がなぜ――。週刊誌記者の町田里佳は親友の玲子の助言をもとに梶井の面会を取り付ける。フェミニストとマーガリンを嫌悪する梶井は、里佳にあることを命じる。その日以来、欲望に忠実な梶井の言動に触れるたび、里佳の内面も外見も変貌し、玲子や恋人の誠らの運命をも変えてゆく。各紙誌絶賛の社会派長編。

柚木麻子『BUTTER』新潮文庫 裏表紙より

面白いと思うところ

まずコレ! 文庫本の帯にはこんなことが書いてありました。

『BUTTER』の面白いところは、「食描写」と「社会批判と(ブラック)ユーモア」です。「食描写」として、バターや和洋の食材を使った描写が濃密で、読者の食欲と想像力を刺激します。また「社会批判とユーモア」として、「女性に対する脂肪恐怖」「美の基準」「自己否定と自己表現」の矛盾に鋭く切り込みます。こういう点で、本作は英国では「フェミニズム小説」「社会批評」として評価されているそうです。「ブラックユーモア」として、皮肉やユーモアの効いた展開が、暗い題材に軽妙さを添えます。あとは、主人公とカジマナの間で、食を通じて交差する心の揺れを丁寧に描く心理・関係性の描写が面白いです。

特に印象的なセリフを2つ。

「許せないものは二つだけある。フェミニストとマーガリンです」

「この世にこれほど愚かで、みじめで、無意味なものはない。ダイエットほど」

どうです?

パンチ効いていますよねww

こういう人にオススメ

・ 食とミステリーが交差する作品が好きな読者

・ 性や身体、フェミニズム、社会規範などに関心を持つ方

・ 黙々としたジャーナル小説ではなく、人間の複雑で灰色な部分に惹かれる層

・ 海外文学の評価の高い日本作品に興味がある読者

こんな、杓子定規で、つまらない説明になって恐縮ですが(カタイ!)、「社会派」好きな人にオススメです。ここで社会派について少し説明させてください。

用語説明

社会派:社会問題や時事問題に焦点を当てて、それを題材に描く作品のことです。

社会派の特徴

- テーマが社会的・現実的

貧困、教育格差、犯罪、政治腐敗、ジェンダー問題など、現実の社会で議論されている問題を扱います。 - エンタメだけでなく「問題提起」

単なる面白さやスリルを追求するのではなく、読者や観客に「考えさせる」要素があります。 - キャラクターや事件が象徴的

登場人物や事件が、社会の構造や矛盾を象徴する形で描かれることが多いです。 - 事実に基づくことが多い

実際の事件や統計、社会調査などをもとに構成される場合が多く、リアリティ重視。

それで本作の『BUTTER』が社会派とする理由は下記のとおりです。

・ 女性の身体や食に対する社会の規範(痩身神話、フェミニニティの強制)をテーマにしていること

・ 実際の事件をモデルにしていること

・ 社会批評としての視点(女性の欲望・自立・偏見の批判)を織り込んでいること

特に、モデルとなった事件を知っている方は、面白く読むでしょう。参考までに、関連記事のリンクを載せます。でも、勘違いしない下さいね。あくまで、着想を得ただけ、小説は、別物です。

読んだ人向け

カジマナの嫌いな言葉について

カジマナ(梶井真奈子)の「フェミニストとマーガリンが嫌い」と言うセリフはとてもインパクトがあるものでした。ここでは、その理由について考察したいと思います。

なぜ「フェミニスト」が嫌いなのか?

・ 皮肉を込めた主張として

皮肉と挑発性を孕んだものであり、彼女の世界観、自己主張を端的に象徴しています。

・ 女性同士の連帯への嫌悪?

カジマナにとって「フェミニスト」は、男性を立てず支配しない女性の象徴であり、彼女はむしろ男性を「持て成す」 役割を自らのアイデンティティとして重視しています。フェミニズムが女性の自治や権利を主張する態度そのものを嫌悪しているのです。

・ 日本社会における「フェミニスト」の受容の難しさ

作者、柚木麻子自身もインタビューで語っていましたが、日本ではフェミニストという立場が「優等生」のように見られ、実際に名乗りにくい空気があります。そこにカジマナの台詞は皮肉と批評として読めます。

なぜ「マーガリン」が嫌いなのか?

・ バターこそ「本物」の豊かさ

カジマナは何より「本物の料理」「豊かさ」を信じています。その象徴としてバターを愛し、マーガリンには人工的で簡易な印象を抱いているようです。料理の熟成された贅沢さと妥協しない美味へのこだわりが、マーガリンを拒絶する気持ちにつながっています。

・ 対比による哲学的な表現

バターは「豊かな女性」を象徴し、マーガリンはそれに対する薄っぺらさ、媚びた代替品のようにもとれます。カジマナが真に望むのは、見た目の美しさや型にとらわれたフェミニニティではなく、「食」の力で人を満たし、惹きつける自立した強さです。

「フェミニストとマーガリンが嫌い」このセリフは、単なるジョークではなく、カジマナの(そして作品全体の)テーマを凝縮したエッセンスです。彼女が嫌っているのは、見せかけの平等や妥協であり、「自分を取り繕わず欲望に忠実に生きる」ことへの信念が感じられます。この言葉は、彼女なりの豊かな自己肯定 — 「人工ではない、自分自身の欲望と身体を受け入れる強さ」 — への誇りと挑戦の宣言でもあると思います。

この作品が訴えるメッセージ

『BUTTER』は、「女性が“おいしく”“たくましく”生きることへの許可を、自らに与えてもいいのではないか?」という静かで強い問いかけとも受け取れます。社会が女性に同時に求める「痩せて、優しく、強く、尽くす」といった矛盾した役割を、料理とミステリーの形式を通じて解体し、再構築しています。

『BUTTER』は、ただのミステリーでも、ただのゴージャスな食描写小説でもありません。料理という日常的な要素を通じて、日本社会、女性の身体、欲望、そしてジャーナリストという職業倫理までを含む深い対話を誘う傑作なのです。

海外での評価について

『BUTTER』が海外で高く評価された理由はいくつかの層に分けて説明できます。単に「日本のミステリー」としてではなく、国や文化を超えて響くテーマを持っていたことが大きいと思われます。

1.フェミニズム的テーマが明確だった

・ 女性の身体と食欲の解放

英国・米国では、女性の痩身神話や「食べる=罪」という文化的圧力への批判が長年の社会議論として存在します。

『BUTTER』は、主人公たちが食欲を肯定することで自己を受け入れる物語として読まれたのでしょう。

・「フェミニストとマーガリンが嫌い」という挑発的フレーズは、反フェミニズムではなく、形骸化した「正しさ」や「代用品」への反抗として理解され、強いキャッチコピーに。

2.ジャンル横断の魅力

・海外の書評では「ジャンルを超えた作品」として高評価。

・ミステリーのような事件性

・美食文学のような食描写

・社会批評としての鋭さ

これらが融合し、「Food noir(食のノワール)」と呼ばれる独特な読後感を生んでいるそうです。……すごい言葉ですよねww

3.日本的なディテールと普遍的なテーマの両立

・バター醤油ご飯や和洋折衷の家庭料理など、日本的な食文化描写が新鮮に映った。

・一方で、外見と女性性の規範に縛られる苦しみは世界中の女性が共感できるテーマ。

・「文化的ローカル感」と「普遍的メッセージ」が両方ある作品は、翻訳文学市場で成功しやすい傾向があるそうです。

4.英語版の翻訳力とマーケティング

・Polly Bartonの英訳は「食の質感・匂い・音」まで生々しく再現されており、批評家からも絶賛と書かれています。やっぱり、その点は大事ですよね。

・「フェミニストとマーガリン」など挑発的な台詞を宣伝文句に活用。

・書店(特に英国のWaterstones)が積極的に平積み&キャンペーン展開。

・その結果、Waterstones Book of the Year 2024受賞→話題が拡散。

5.社会的タイミング

2020年代以降、欧米では「body positivity(ボディポジティブ)」や「anti-diet」運動が盛んになった。

・『BUTTER』はその文脈にぴったりはまり、「美しく痩せる」ではなく「おいしく生きる」という価値観を文学で体現したと評価されました。

『BUTTER』が海外で評価されたのは、

①フェミニズム的テーマの鮮烈さ

②ジャンルを横断する構造

③日本的食文化×普遍的課題の融合

④翻訳とマーケティングの成功

⑤時代の社会的流れとの合致

この5つの要因がかみ合った結果だったのだと考えられます。それでは最後に、日本と海外での『BUTTER』受容の違いを整理した表を作ります。

皆さんはどう思いましたか?

バレンタインまであと少し!

今年の流行品をプレゼントしてみませんか?

1. GODIVA チョコレート詰め合わせ4種類52個入り

2. 銀座千疋屋 銀座フルーツクーヘン8個入り

3. ヴェリスタ極上辛口スパークリングワイン6本セット

4. NILE 香水 サボンカシミア オードトワレ50mL

コメント