基本情報

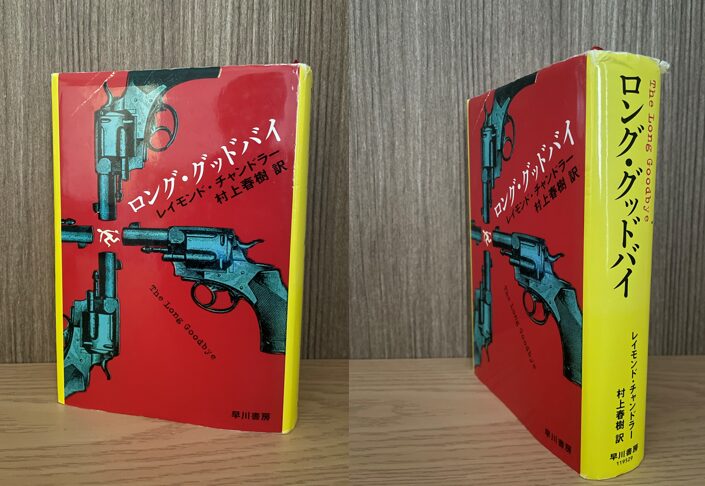

はい、ご承知のとおり「村上春樹」は私の大好きな小説家なわけで(そんなの知らねえよってツッコミはなしですよ。前の記事で太宰の『人間失格』もそうだってことを書いたのと同じですが、ハルキも好き嫌いがけっこう分かれますよね、余談)、今回ご紹介する『ロング・グッドバイ』はレイモンド・チャンドラーによる1953年の作品ですが、2007年に村上春樹訳で発刊(それより以前には1958年に『長いお別れ』と邦題をうち、清水俊二訳があります)されました。

本書については、ずっと読もうと思っていました。それは、村上春樹がどこかで3冊の愛読書について書いていたのをずっと前に読んだからです。出典がどこであったのかは忘れてしまいました。が、とにかく『長いお別れ』がその1冊だったからです。

村上春樹が愛読した、というより村上春樹を構築したという3冊の本は、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』、フィッツジェラルドの『グレートギャツビー』そして、このレイモンド・チャンドラーの『長いお別れ』とのことです。彼は、学生の頃から、また大人になってからも幾度となく、これらの本を読み返したそうです(きっと今もたまにそうするのでしょう)。これらの小説なくして、私たちが知っている「村上春樹」はいない。言い過ぎだという人がいるかもしれないが、たぶん間違っていない。いい小説には、そういう力があるんだ。

さて、ということで、それを知った時からいつかは読まねば、という本にはなったこの3冊でしたが、なかなか読めず。30歳になってから本をよく読むようになって、そのはじめは中村文則の作家読みをして(村上春樹は18から20歳くらいの時に同じく作家読みをしたが、それからの10年はほとんど読書から離れていました)、それが終わると他の、新旧様々な純文学をよく読んだ。有名どころはだいたい、太宰、三島、漱石、遠藤周作、海外古典も同様に、カフカ、カミュ、カポーティ……どれも簡単に読めるものじゃなかったが、いよいよ、真打の番だってことは分かった頃。「ドストエフスキー」。手始めに『罪と罰』からはじめた。『カラマーゾフの兄弟』はまだ早かった。という背景があったものの、そうやって読書を重ねて行って、辿り着いた『カラマーゾフの兄弟』。上巻はしんどかった、でも流石世界最高峰、いい経験だった。最後まで読ませてくれた。特に、第2巻の大審問官の章は、すごかった。その「すごさ」は、上手く言葉にはできないけれども、たしかに感じることができた。

そして、あと2作ある。次に『グレートギャッツビー』に挑むことにした(この3作のなかでの順番の決定については、読むべき順番というものを知っていなかったために(もし今、誰かに紹介するのならば、逆。私の読んだ順番は、反対だったと思う)、特段理由があったわけではないが、さすがにドストエフスキーだろ、と。知名度から決定したものだった。しかし、難解度という点では、まったくの逆だったという話。ようするにカラ兄は、簡単じゃないと言う話で、しかしそこからスタートした身としては、読書の喜びも分かるが、苦労さも身に染みた。ということで、勝手にハードルをあげ、次も、「読む」というより「挑む」というスタンスをとることになったこと、そしてこれはなかなかに大変なことで、腰が重かったというのが本音)。さて、『グレートギャッツビー』なのだが、読み終わったあとなら言えるが、話はシンプルなんだけど、それは分かるのだけれども、登場人物迷子になり、そう……うん、告白する。正直に言えば、私には、そこまでだった

。途中で投げ出そうと何度も思った。しかし、どうにか悔しいもので、いつか再読してみようとは思ったものの、あまりいい思い出はない(訳が合わなかったのかもしれない、それか、まだ適切なタイミングでなかったのかもしれない)。とにかく、ほんとうの理由は分からないが、そこまでだった。でも今なら、違う読み方をできるかもしれない。

という背景があって、最後の1作までに、ずいぶん時間が空いた。でも、約束は守らなくてはならない。そして、恥ずかしながら知らなかったわけですよ、『長いお別れ』の村上春樹の訳本があることを、その名は『ロング・グッドバイ』。BOOKOFFで見つけた時は、ビックリした。ということで、挑んだ次第です。

単行本とはいえ、なかなか厚みがある。参考数値として、読了目安時間は14時間半(あとがき含む)。

どこかで本著がハードボイルドだとは知っていたし、以前、村上龍のエッセイからリーチしたロバート・B・パーカーの『初秋』を皮切りに、私は「ハードボイルド」というジャンルが好きであることを発見した。またロバート・B・パーカーがレイモンド・チャンドラーの崇拝者であったこと、そして正統後継者だということも、どこかで知ったこともあり、これにはさすがに腰の重かった私も、いよいよ、もう逃げることはできないわけだ。時期が来た。レイモンド・チャンドラーを読まないわけにはいかなかった。村上春樹の愛読書であることと、ダブルパンチだってわけで、ますますだ。

それで、面白かった。それは追って話す。ちなみに中身とは関係ないことだが、驚いたことがあった。愛があった。彼がこんなにも誰かのために労力を尽くすものなのかと、本当に好きなんだろうな、と伝わった。なんたって「あとがき」が50頁近くあるわけだ。ただその感想として、論文みたいで固い、という印象をもったが、一読の価値はあると思った。

それと朗報。『グレートギャッツビー』も、村上春樹の訳本があるという。これは、買いだね。とりあえず私がまず一番に買うこととし、そのリンクは貼っとく。だけどあなた、この記事を最後まで読んで気になったのなら、あなたも是非。そして当然『カラマーゾフの兄弟』のリンクも貼らせてもらう。この小説が、なかなかに難解であることは否定しないが、この小説は、せっかく人間界にいる身としては、死ぬまでには読まなくてはならない。間違いなく最高峰。そうだね、今すぐ読まなくてもいい、時期が来れば、とかそれでいい。とりあえず家の本棚に置いておくことから始めよう。

男ならギムレット一択よ。

I suppose it’s a bit too early for a gimlet. うひひww

簡単なあらすじ

テリー・レノックスとの最初の出会いは、<ダンサーズ>のテラスの外だった。ロールズロイス・シルバー・レイスの車中で、彼は酔いつぶれていた……

私立探偵フィリップ・マーロウは、億万長者の娘シルヴィアの夫テリー・レノックスと知り合う。あり余る富に囲まれていながら、男はどこか暗い蔭を宿していた。何度か会って杯を重ねるうち、互いに友情を覚えはじめた二人。しかし、やがてレノックスは妻殺しの容疑をかけられ自殺を遂げてしまう。が、その裏には哀しくも奥深い真相が隠されていた……大都会の孤独と死、愛と友情を謳いあげた永遠の名作が、村上春樹の翻訳により鮮やかに蘇る。

レイモンド・チャンドラー(村上春樹 訳)『ロング・グッドバイ』早川書房 表紙2より

面白いところ

『ロング・グッドバイ』は、チャンドラー作品の中でもとりわけ評価の高い一作で、探偵フィリップ・マーロウを主人公とするシリーズの一編でありながら、単なる「事件解決型ミステリー」をはるかに超え、友情、裏切り、孤独、そして別れを描いた長編小説として読み継がれてきました。

そして今回の村上春樹訳は、原作の乾いた硬質さを保ちながら、日本語としてのリズムと透明感を獲得しており、「この作品はこの訳で読むべきだ」と感じさせる完成度を誇ります。

事件よりも「人間」が主役

『ロング・グッドバイ』は、犯人当てやトリックを楽しむ作品ではなく、事件はむしろ背景に退き、前面に出てくるのは人間の弱さ、嘘、そして孤独です。マーロウは有能な探偵だが、全能ではありません。彼は裏切られ、利用され、それでもなお「自分なりの誠実さ」を手放しません。

マーロウという男の魅力

マーロウは冷笑的で、皮肉屋で、世の中を信用していない。しかし同時に、一度「友人」だと認めた相手を最後まで信じようとする。この矛盾が、彼をただのハードボイルド・ヒーローではなく、極めて人間的な存在にしています。

村上春樹訳の読みやすさと硬質さ

村上訳は、軽快でありながら決して軽薄ではない。短い比喩、乾いた会話、リズムのよい地の文。「ハードボイルドって、こんなに読みやすいのか」と驚く読者も多いでしょう。

本作より少しだけ引用

ここから少しだけ、「面白い」というよりね、「カッコいい」ってのをね、本作より、何点か引用してみます。

「さよならを言うのが、いちばんつらい。」

まさに本作の核心。

“Long Goodbye”というタイトルが、感情として凝縮された一行。

「この街じゃ、誠実でいることは贅沢品だ。」

マーロウの生き方そのものを表す台詞。正しさよりも、誠実さの方が高くつく世界。

「友だちってのは、役に立つかどうかで決めるもんじゃない。」

レノックスとの関係を象徴する言葉。理屈ではなく、感情で結ばれた友情。

「金は問題を解決しない。ただ問題の種類を変えるだけだ。」

ハードボイルドらしい冷笑と現実認識。現代にもそのまま通用する名言。

そして、こういうセリフに触れるとね、つい私も何か言いたくなる。切り替えろ、私は、いや違う。俺は、私立探偵、別に名乗るほどのものじゃない……ただの通りすがりのハードボイルド。例えばこんなのはどうだろう。※ここから先は私の創作。

「この街じゃ、真実はいつも安売りされている。でも誠実さは品切れだ。」

『ロング・グッドバイ』的世界観を一文で。

「裏切りは予想できる。友情は予想できない。だから厄介なんだ。」

レノックスとの関係を暗示する台詞として。

「俺は負けた。でも、安くは負けなかった。」

物語の読後感そのものですね、ネタバレはしませんが、最後まで読めば分かります。

「長い別れってのは、忘れる時間のことじゃない。覚え続ける時間のことだ。」

これなんかは、タイトルの解釈としても使える一文だと。そしてこういうのは記事の締めにも向いているんじゃないかと思っています。いかがでしょうか。

こういう人にオススメ

・ ハードボイルドは初めてだが、文学性の高い小説が好きな人

・ 太宰治やカフカ、村上春樹など、孤独や自己欺瞞を描く作品が好きな人

・ 単純な勧善懲悪では満足できない人

・ 「友情とは何か」「誠実であるとはどういうことか」を考えたい人

ミステリー好きはもちろん、文学作品としての完成度を求める読者にも強く勧めたいです。

(作品の特徴・文体について)

チャンドラーの文体は、比喩に満ちていますが、決して饒舌ではありません。短く、鋭く、時に残酷です。村上春樹訳では、その特徴が日本語として自然に再構築されていて、読後に残るのは、派手な謎解きではなく、心の奥に沈殿する感情。そう、まさにそう。それこそが、今なお『ロング・グッドバイ』が読み継がれる理由なのでしょうね。

読んだ人向け

衝撃のラストについて

「レノックスは生きていた」の意味。この物語最大の衝撃は、ラストにあります。マーロウが信じ、守り、そして失ったはずの男――レノックスは、生きていました。だが、この事実はカタルシスをもたらさない。むしろ、深い苦味を残します。レノックスはマーロウの友情を利用し、自分だけが生き延びたのです。彼は生きるために、友情を捨てた。

一方、マーロウはどうか。彼は最後まで「騙されていた男」であり続ける。それでも彼は、自分の行動を恥じない。ここで問われているのは、「正しさ」と「誠実さ」は同じなのかという問題です。レノックスは合理的で、賢く、現実的でした。対してマーロウは不器用で、時代遅れで、報われない。しかし読者の多くは、マーロウの側に立つでしょう。なぜなら彼は、自分が信じたものを最後まで裏切らなかったからです。

ロング・グッドバイ=長い別れ

タイトルの「長い別れ」は、単なる人物同士の別れではありません。それは、

・理想と現実の別れ

・誠実さが通用する世界との別れ

・かつて信じていた友情との別れ

そうしたものすべてを含んでいると考えます。マーロウは勝たない。ですが、完全には負けてもいない。彼は孤独なまま、次の朝を生きていくのです。

『人間失格』『ロング・グッドバイ』、そして村上春樹――なぜ我々は「勝つ主人公」より「負ける主人公」に惹かれるのか

(突然ですが、)太宰治の『人間失格』、レイモンド・チャンドラーの『ロング・グッドバイ』、そして村上春樹の小説群。国も時代も文体も違います。それでもこの3つの文学は、同じ問いを別の角度から照らし続けています。それは、この世界で、人はどうやって生き続けるのか、ということです。

第一段階:太宰治――壊れてしまった人間

『人間失格』の葉蔵は、世界に適応しようとしすぎた人間です。空気を読み、期待を察し、他人の望む自分を演じ続けた結果、彼は「本当の自分」が分からなくなりました。結果、葉蔵は敗北します。しかも、徹底的に。だが太宰は、この敗北を「弱さ」や「怠惰」として裁きません。むしろ、壊れざるをえなかった感受性として描きます。

太宰文学は、

「正しく生きられなかった人間」の記録で、それは救いではないが、強烈な自己認識の物語でもあると思います。

第二段階:チャンドラー――壊れなかった人間

『ロング・グッドバイ』のマーロウは、葉蔵とは正反対に見えますね。彼は酒に溺れず、仕事をし、殴られても立ち上がる。世界の汚さを知ったうえで、なお自分のルールを捨てません。しかし彼もまた、敗北する。

友情は裏切られ、誠実さは報われず、勝者にはならない。

それでもマーロウは、

「自分を失格だとは思わない」。彼は壊れない。なぜなら、壊れないことを最初から選んでいるからです。

チャンドラーが描いたのは、「正しく負ける人間」です。

第三段階:村上春樹――壊れたものと共に生きる人間

村上春樹の主人公たちは、この2人の中間に立っています。彼らは葉蔵ほど壊れず、マーロウほど強靭でもありません。失われたものを抱え、世界と少し距離を取り、それでも生活を続ける。

彼らは勝たない。だが、完全にも負けない。

村上文学は、

「敗北後の生」を描く文学なのです。

太宰が破滅を描き、チャンドラーが敗北の姿勢を描いたあと、村上春樹はこう問いかけます。

それでも、明日はどう生きるのか。3つの文学が描く「敗北のグラデーション」。

要約すると、3人はそれぞれ少し違う、3つの敗北を描いています。

・ 太宰 :敗北に飲み込まれる

・ チャンドラー:敗北を引き受ける

・ 村上春樹 :敗北と共に生きる

これは優劣ではありません。人生の局面の違いです。若い読者が太宰に引き寄せられ、ある時期にマーロウを必要とし、やがて村上春樹を読み返す――そういう読書体験は、決して珍しくありません。

ではなぜこの文学が、今も必要なのか?

現代は、「勝っているように見せる」ことが求められる時代だからです。SNSでは成功が可視化され、敗北は隠されます。だからこそ、これらの文学は強い。

彼らは言います。

・ 勝てなくてもいい

・ 報われなくてもいい

・ それでも、自分を裏切るな

それは慰めではない。生き延びるための最低条件でしかありません。

最後に――「ロング・グッドバイ」と「人間失格」の間で、2つには深い断絶があります。

一方は崩れ落ち、もう一方は立ち続ける。

だが両者は、同じ地平を見ています。倫理が通用しない世界で、それでも人間であろうとすること。そして村上春樹は、その少し後ろから、静かに問いを引き継ぎます。我々読者は、その3人の背中を、人生のどこかで必ず振り返る。そして気づきます。勝つことよりも、どう負けるかのほうが、ずっと難しく、ずっと重要なのだということに。

思いだしてみて下さい。『ロング・グッドバイ』で、マーロウは勝ちません。むしろ、はっきりと負けます。友情は裏切られ、真実は歪められ、正しさは何の役にも立たない。それでも彼は、誠実であることをやめない。それは希望ではなく、意地ですらない。そうでなければ自分ではなくなるから、そうするだけです。これ、太宰なら、この誠実さを「滑稽」と書いたでしょう。村上春樹なら、「それでも世界は続いていく」と書いたかもしれない。ただチャンドラーは、マーロウに煙草を吸わせ、皮肉を言わせ、何も解決しないまま夜を歩かせる。その違いが、面白い。

太宰は「生きられなかった人間」を書き、村上春樹は「生き続ける人間」を書き、チャンドラーは「生き方を変えなかった人間」を書きました。『ロング・グッドバイ』が今も古びないのは、この最後のタイプの人間が、いつの時代にも、静かに、確実に存在しているからなのです。

敗北の物語が心に残る理由

たとえば物語の世界では、主人公が勝つ。悪は滅び、謎は解かれ、努力は報われる。少なくとも、多くの物語はそう終わりますね。それなのに我々は、太宰治の葉蔵に惹かれ、フィリップ・マーロウの背中を忘れられず、村上春樹の名もなき「僕」に長く付き合ってしまう。

彼らは勝たない。成功しないし、救われない。それでもなぜ、記憶に残るのか。

A1 現実は、ほとんどの場合「勝てない」から

最も単純で、しかし決定的な理由がこれです。現実の人生で、努力は必ずしも報われない。正しさは評価されず、誠実さは足を引っ張る。「勝つ主人公」は、願望を満たしてくれる。だが「負ける主人公」は、現実を肯定してくれる。葉蔵が破滅するのは、特別だからではありません。マーロウが報われないのは、彼が無能だからではなく、彼らは、我々と同じルールの世界に生きているからです。だから読者は、彼らに自分を重ねることができるのです。

A2 勝利は物語を終わらせるが、敗北は物語を続ける

勝利には終わりがあります。「めでたしめでたし」で物語は閉じる。シンプルな話です。だが敗北には、終わりがありません。『ロング・グッドバイ』の最後で、マーロウは一人で歩き続ける。『人間失格』の最後で、葉蔵は「終わってしまった」人間として残される。が、読者の中で、物語は終わらない。彼らはどうなったのか、もし違う選択をしていたらどうなったのか――と、考え続けてしまう。

負ける主人公は、いつまでも読者の心にいます。

A3 負ける主人公は「倫理」を背負っている

勝つ主人公の多くは、世界のルールを上手く使います。時にはルールそのものを書き換えさえします。一方、負ける主人公は、世界のルールに適応しきれない。葉蔵は、嘘をつくことでしか生きられなかった。マーロウは、嘘をつかないことでしか生きられなかった。彼らの敗北は、能力の問題ではなく、価値観の衝突の結果なのです。読者はそこに、「自分ならどうするか」という問いを見てしまいます。

A4 敗北は「人格」を暴く

勝っているとき、人は立派に見える。だが負けているときこそ、本性が現れます。マーロウは負けても、友人を売らない。葉蔵は負けて、自分を偽り続けたことを認める。敗北の瞬間に、彼らはもっとも「彼ららしく」なります。本性。だから我々は、勝利の瞬間よりも、敗北の姿に心を掴まれるのでしょう。

A5 我々は「正しく負けたい」と願っている

最後に、最も重要な理由です。我々は心のどこかで、こう願っている。どうせ負けるなら、みっともなくではなく、自分を裏切らずに負けたい。マーロウは、その願いを体現する。葉蔵は、その願いが叶わなかった姿を見せる。どちらも、我々の未来の可能性なのです。

結論

敗北する主人公は、生き方のモデルなのです。「勝つ主人公」は、結果の物語。「負ける主人公」は、姿勢の物語。そして人生で最後まで残るのは、結果ではなく、姿勢のほうなのでしょう。だから我々は、勝った英雄よりも、負けた人間の背中を追いかけるのでしょう。

『人間失格』も『ロング・グッドバイ』も、その背中を、静かに差し出しているのです。

カッコよく〆るのならば、こんな感じです。

勝つ物語は忘れられる。負ける物語は、人生に残る。

『ロング・グッドバイ』から『初秋』へ

ハードボイルド小説は、「生き方」を教えてくれる。レイモンド・チャンドラーのフィリップ・マーロウと、ロバート・B・パーカーの私立探偵スペンサー。2人はしばしば並べて語られる。それは偶然ではない。なぜならば、スペンサーは、マーロウの直系の後継者だからだ。だが『初秋』を読むと、ハードボイルドは確かに変質していることに気づきます。

それは何を?

マーロウは「守れなかった」。『ロング・グッドバイ』で、マーロウは友情を守ろうとして、失敗する。彼は正しく振る舞った。しかし、結果は敗北だった。この小説でチャンドラーが描いたのは、誠実であることが、必ずしも人を救わない世界だ。

マーロウは、生き方を貫いたが、誰かを導く立場にはならない。彼はあくまで、孤独な探偵であり続ける。一方で、スペンサーは「教える」。『初秋』のスペンサーは違う。彼は仕事として、問題を抱えた少年ポールと関わる。暴力と不在の父、混乱した家庭。そこに、スペンサーは踏み込む。彼はマーロウと同じく、妥協せず、嘘をつかず、筋を通す。だが決定的に違うのは、その生き方を、他者に手渡そうとする点にある。

『初秋』は事件解決の物語ではない。それは、「どうやって大人になるか」「どうやって自分を保つか」を教える物語です。ハードボイルドの倫理は、継承されたのです。チャンドラーは、誠実さが報われない世界を描き、パーカーは、それでもなお、誠実さは教える価値があると書いた。

ここに、明確なバトンの受け渡しがあります。

・ マーロウ :誠実さを守った男

・ スペンサー:誠実さを伝える男

敗北は終わらなかった。だが、次の世代へと手渡された。『初秋』が示す、希望の形。『初秋』は、ハードボイルドとしては異色だ。派手な悪党も、劇的な逆転もない。あるのは、「自分を裏切らずに生きる姿」を少年が目撃する時間だけだ。それで十分だと、パーカーは言う。世界は変わらない。

だが、一人の人間は変われる。それは、『ロング・グッドバイ』にはなかった。小さく、しかし確かな希望だ。結び――長い別れの、その先で『ロング・グッドバイ』が描いたのは、誠実さとの別れだった。『初秋』が描いたのは、誠実さの継承だった。マーロウの孤独な背中を見て育った読者は、やがてスペンサーの横に立つ。ハードボイルドは、絶望の文学から、生き方の文学へと変わった。

その変化を知ったうえで、もう一度『ロング・グッドバイ』を読み返すと、あの敗北は、決して無駄ではなかったことが分かる。

マーロウは孤独に終わった。だがその誠実さは、確かにスペンサーに受け継がれている。

皆さんはどう思いましたか?

ホワイトデーのお返し決めた?

今年こそセンス良く買ってみませんか?

コメント